|

||||||

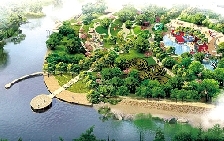

“十二五”期间,新郑市通过推动以“人”为核心的新型城镇化建设,使城市脱胎换骨,市民生活质量不断提升。5年来新郑从乡村到城市所发生的巨变,为我们展现出新郑发展的美丽新画卷,新郑处处充满生机与希望、充满人文与关怀。 记者 杨宜锦 新郑播报 李显文 文/图 “十二五”期间,新郑市紧紧围绕建设临空经济强市的目标,深入实施“双承接、双融入”战略,充分发挥区位、交通、资源等优势,坚持稳中求进,加快转型升级,抓改革、强投资、调结构、求提升,主导产业项目快速推进,“三主三辅”产业体系日益完善,经济总量连上新台阶。2010年,全市地区生产总值388.8亿元,2011年增至439.6亿元,比上年增长13.8%,而到2014年,达到568.5亿元,平均增长11.6%,地方财政收入也从2010年的18.8亿元,突破至2014年的87.9亿元。 新型城镇化新三年行动计划,让更多农村群众过上城市化生活。民生优先、发展惠民,基本实现城乡居民社会保障无差别,实现教育医疗、公共卫生、文化广电等公共服务全覆盖。城镇人均可支配收入从2010年的15892元提高到2014年的24893元,增长56.6%,农民人均收入从2010年的9458元提高到2014年的15409元,增长62.9%。城乡居民储蓄存款2010年87.8亿元,2014年203.1亿元,年均增长23.3%。 “唱响”惠民好声音 “十二五”期间,新郑市以“民生为本、人水和谐”理念,坚持以民生水利、生态水利和安全水利导向,强力推进安全饮水、农田水利、河道治理、生态水系、水库除险等重点水利工程。新郑新打及升级机井6685眼,新增及恢复灌溉36.74万亩,发展节水灌溉18.63万亩;水库除险加固18座,综合治理河道41.3公里,治理水土流失面积46.5平方公里;先后7批实施农村饮水安全工程项目,建成单村、联村、乡镇集中水厂等农村安全饮水工程85处,共解决17.38万人的饮水问题,在全省率先实现“村村通”自来水,全市农村自来水普及率达99.3%。 与此同时,新郑市还投资15亿元,按照“利用水资源、打造水景观、彰显水文化、谋求水经济”的思路,以原有河道洼地、沟渠山林为基础,通过持续提升、改造、延伸、新建,顺河扩水,临水造景,基本建成轩辕湖湿地文化园、轩辕湖公园、黄水河公园等湿地游园,初步实现了“水清河畅、岸绿景美”贯穿城市中心的生态湿地系统和滨河景观带。 表里“和谐”共享幸福 在教育资源配置上,“十二五”期间新郑共新建、改扩建中小学82所,幼儿园36所,迁建高中1所,继续完善小学、初中、高中段12年免费教育,高考成绩连续24年保持郑州市先进位次。 在养老服务保障上,60周岁及以上群众参保率达100%,建成村级幸福院、社区托老站28家,为60岁以上老人免费体检,推行60岁以上老人免费乘坐公交车和免费参观景区景点政策,70岁以上老人享受高龄补贴。 看病就医,出家门步行5分钟就能找到社区卫生服务中心;城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗参合率99.8%,城乡居民健康档案建档率达97%。 民生“110”指挥中心共受理群众来电12万余次,其中立案78462件,办结78322件,办结率99.8%。 城镇化提升居民幸福感 2013年8月,连保安和其他村民一起搬进了新社区,小区附近也热闹起来,连保安在社区对面购买了几间门面房出租出去。现在他和老伴除了带孩子、做饭,剩余的时间就是在家看电视、出去和朋友聊天,享受幸福的晚年生活。而社区的门面房则由集体统一管理,到年底每家还可以分到一定的收入。 据悉,自2012年推进新型城镇化建设以来,新郑市地区生产总值由439.55亿元增至2014年的568.5亿元,增长29.3%;地方公共财政预算收入由21.57亿元增至50.1亿元,增长132.4%。 河南省县域经济发展质量第一位、全国财政收入百强县市、全国中小城市综合实力50强、国家新型城镇化试点——在探索新型城镇化发展的道路上,“新郑模式”得到了国家发改委的高度评价。 现代农业助农致富 “十二五”期间,新郑市紧紧围绕“农业持续增效、农民持续增收、农村持续发展”目标,创新体制机制,大力发展现代农业,初步形成以区域特色农业为主导、涉农企业为龙头、城乡互动的现代农业发展新格局,农民迈向致富的道路更加宽广。 梨河镇梨河村村民张留珍,5年前一直靠种植小麦、玉米等传统作物为生,经济效益不高。后来在政府的引导和支持下,村里开展土地流转,她也开始种植大棚蔬菜,家里收入增加了不少。“十二五”期间,农民人均纯收入持续增长,从2010年9458元增长到2014年的15409元。 2015年,新郑市被农业部认定为第三批国家现代农业示范区后,更是根据全市农业发展现状,量身订制并启动“北部都市型现代农业示范区”“南部高标准粮田优种示范区”和“红枣产业示范区”三大都市型现代农业示范区建设,初步形成“一园一特色、一园一景观”的现代都市生态农业发展新格局。 如今的新郑,正朝着“大力发展现代农业、促进农民持续增收”的目标,用生态化、智能化的现代农业理念引导农业,用现代产业体系提升农业,用现代科技信息装备农业,闯出一条“山水田、产城园、健养闲”的现代农业精品之路。 交通建设铸就华章 新郑市道路交通的迅猛发展,在给全市人民生活带来质的飞跃的同时,也彰显该市经济社会发展的无限活力。2015年贯通的中华路北延工程,为新郑市再添通往郑州的大型通道,大大有助于该市在物流、人流方面更快地融入大郑州。目前,全市公路通车总里程已达1986公里,已基本形成高速公路、国省干线为枢纽,市域快速通道为骨架,镇村道路为脉络,辐射成网、四通八达的现代公路体系。 5年期间全市新增市内外客运线路3条,拥有城乡及城际公交线路31条、营运客车552辆,圆满完成了重点时段、重要物资、重大活动的运输保障任务,运输服务水平明显提高,群众出行满意指数稳步提升。 扶贫开发群众共富 “十二五”期间,新郑市围绕“既要金山银山 更要绿水青山”的发展理念,念好“山”字经、做足“绿”文章、做强“特”产业、迁出“新”居民,为山区贫困群众开启幸福之路。 为摘掉“贫困”这顶帽子,5年来,新郑市委、市政府和具茨山景区管委会高起点规划,争将具茨山景区建成集旅游观光、康健疗养等功能为一体的国家级生态文化旅游区、国家4A级旅游景区、国家乡村旅游示范区;引进12亿元资金,发展农业休闲生态旅游,以彻底改变具茨山贫困的旧貌。 为进一步改善山区群众的生活,新郑还启动建设具茨山易地扶贫搬迁项目。新型社区按照“六通十一有两集中”的标准建设,让群众在家门口即可享受便捷的服务。 创新激活发展新动力 “十二五”期间,新郑市加快科技创新步伐,深入优化创新创业环境,激发“大众创业、万众创新”新活力,科技创新成为新郑市经济发展的新引擎。 据统计,5年来,新郑市规模以上工业增加值完成1431亿元,增长13.2 %,在郑州各县市区排名中居前列。新郑市还围绕现代食品制造、生物医药等重点产业,组织实施了90个重大科技专项、200个重点和一般攻关项目,申请专利2000 件。目前,新郑市已拥有国家高新技术企业11家、上市企业3家、省级研发中心6家、郑州市级研发中心32家、院士工作站3个,高新技术产业增加值预计完成 55.82亿元,专利申请达预计600件,全市科技工作连续20多年获得全国科技进步先进市荣誉称号。 |