|

|||||||||

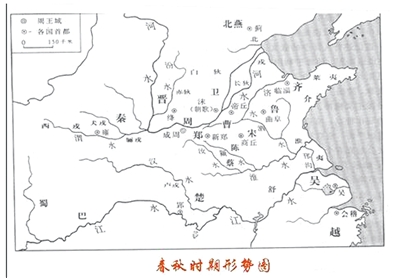

【成语故事】 □新郑市史志办主任 李磊 杖莫如信 【释义】 人无信不立,业无信不兴,国无信则衰。国与国之间的交往,诚信是最重要的基础,只有在相互信任的基础上,才能够互惠共荣。日本第81任首相村山富市在接受中国主持人杨澜电视采访时说,近70年的政治生涯,他始终坚守杖莫如信,并为此信守一生。追根溯源,“杖莫如信”这一成语,发端于春秋时期郑国大臣的一场朝堂外交政策辩论。 【出处】 典故出于《左传·襄公八年》:冬,楚子囊伐郑,讨其侵蔡也。子驷、子国、子耳欲从楚,子孔、子蟜、子展欲待晋。子驷曰:“《周诗》有之曰:‘俟河之清,人寿几何?兆云询多,职竞作罗。’谋之多族,民之多违,事滋无成。民急矣,姑从楚以纾吾民。晋师至,吾又从之。敬共币帛,以待来者,小国之道也。牺牲玉帛,待于二竟,以待强者而庇民焉。寇不为害,民不罢病,不亦可乎?”子展曰:“小所以事大,信也。小国无信,兵乱日至,亡无日矣。五会之信,今将背之,虽楚救我,将安用之?亲我无成,鄙我是欲,不可从也。不如待晋。晋君方明,四军无阙,八卿和睦,必不弃郑。楚师辽远,粮食将尽,必将速归,何患焉?舍之闻之:‘杖莫如信。’完守以老楚,杖信以待晋,不亦可乎?” 晋国与楚国争霸 夹在中间的郑国成征战之地 子驷曰:“《诗》云:‘谋夫孔多,是用不集。发言盈庭,谁敢执其咎?如匪行迈谋,是用不得于道。’请从楚,非也受其咎。”乃及楚平。 《左传·襄公八年》详细记载了郑国大夫在朝堂之上的这次外交政策辩论会。之所以有这场争论激烈的辩论会,还得从时代背景和郑国所处的境遇讲起。纵观春秋历史,从公元前679年齐桓公称霸到公元前546年晋楚等14个国家参加弭兵大会的133年间,各诸侯国为了争夺霸主地位,你来我往,征战不休,其中持续时间最长、势力最为强盛、对抗最为激烈的,就是北方晋国和南方楚国之间的战争。老大和老二打架,倒霉的是老三。晋国和楚国打来打去,使夹在中间的郑国往往成为征战之地,如果内政上再出点状况,更是雪上加霜、乱上添乱。公元前566年冬,郑僖公被权臣子驷毒杀。次年,年仅5岁的郑简公继位,春天郑群公子密谋除掉子驷却被子驷抢先发难,夏天郑人侵蔡取胜却引起了楚国冬天的讨伐,五月晋悼公召集诸侯在邢丘会盟又迫使年幼的郑简公献捷于会。 内忧外患、主少国弱的形势下 郑国大臣纷纷选边站队 在这场朝堂辩论中,参与的有六位大臣,为首的是子驷,也叫公子騑,是时掌郑国之政。他和子国、子孔同为郑穆公之子,子耳、子蟜、子展是郑穆公之孙,子展又称公孙舍之。六人分为两派,主张从楚的为子驷、子国、子耳,主张等待晋国救援的为子孔、子蟜、子展。子驷之所以主张从楚,由于郑国参与晋国主持的刑丘盟会,郑国献上俘虏。子驷在会上受辱于晋,故怨恨之。尽管内心真实的想法是怨恨,但在朝堂之上决不能这样表达,子驷就引经据典,以缓和百姓危急苦难为说辞。他说:“《周诗》有这样的话,‘等待黄河澄清,人的寿命能有几何?占卜太多,等于为自己结成网罗。’跟很多人商量,主意太多,百姓多数不能跟从,事情更难成功。百姓危急了,姑且顺从楚国,以缓和百姓的苦难。晋国军队来到,我们又再顺从他。恭恭敬敬地供给财货,以等待别人前来,这是小国所应当做的。用牺牲玉帛,在两国的边境上等待,以等待强有力的国家来保护百姓。敌人不为祸害,百姓不疲劳困乏,不也是可以的吗?”听了子驷的话,子展发表了自己的见解。他说:“小国用来事奉大国的,是信用。小国没有信用,战争和祸乱会每天都有,很快就要灭亡了。郑国与晋国之间有五次盟会的条约,如今却打算背弃,虽然楚国救援我国,还有什么用?楚国的亲近对我国不会有了结果,他们是想把我国作他们的边郡县邑,不能顺从他们。不如等待晋国。晋国的国君正当贤明的时候,四个军完备无缺,八个卿和睦无间,必然不会丢弃郑国。楚军距离我们遥远,粮食将要吃完了,一定会很快回去,怕什么?舍之听说:仗恃不如讲信用。完缮守备以使楚军疲惫,依靠信用以等待晋军,不也是可以的吗?”对于子展的问话,子驷并没有正面回应,而是怕发表意见的人多了而莫衷一是,他再次引用经典来作为自己的表态:“《诗》说:‘出主意的人很多,因此不能有所成就。发言的人挤满庭院,谁敢承担过错?好像一个人一边走路一边还和路人商量,因此一无所得。请顺从楚国,我来承担责任。” 小国与大国交往 应秉持“以信立身、杖莫如信”的理念 朝堂辩论决定了从楚的方略,于是郑国与楚国讲和,同时派王子伯骈向晋国报告。接下来的史实是晋楚两国都不买账:公元前564年冬,晋国帅诸侯进攻郑国。郑国求和,双方在戏地结盟后诸侯撤军回国。由于郑国没有真正地服从晋国,不久晋国人带领诸侯再次进攻郑国,攻击郑国的三面城门,在阴阪渡河,侵袭郑国,然后回去。晋国撤军后,楚共王又来进攻郑国。郑国就又与楚国讲和,一起在中分盟誓。盟誓之后,由于楚共王的母亲楚庄王夫人去世,楚共王没能安定郑国就回国了。事实证明,子驷一方从楚的外交决策,既没有讨得楚王欢心,又没有得到晋国的谅解,反而使郑国受到两国的轮番征伐。这一后果,反证了子展一方所主张的小国与大国交往中秉持“以信立身、杖莫如信”理念的正确性。后来,春秋名相子产在与晋楚交往中所推行的一系列举措,充分体现了以信立身、杖莫如信的政治智慧,从而为郑国创造了持续和平的周边环境。 |

| 3上一篇 |