|

||||||||||||

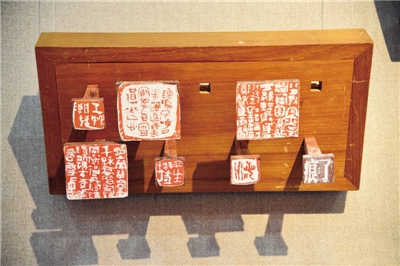

时代总是将自身的历史印迹赋予艺术,而艺术往往又成为所处时代的特定印迹。 今年5月,一场重量级的展览“时代印迹——河南省美术馆馆藏版画展”在中国美术馆举行。刘岘、刘铁华、马基光、沙清泉等4位出生于20世纪初的艺术家,带着中国新兴木刻艺术运动开拓者的荣光,向公众走来。 此次展览由河南省文化厅厅长杨丽萍任总策划,河南省美术馆馆长化建国任策展人。展出的150余幅版画作品及艺术家们生前重要的手稿、信札等文献资料40余件,清晰地呈现出河南版画在20世纪中国美术史发展中的脉络与走向。中国美术馆馆长吴为山认为,此次展览为国家美术馆如何来跟地方美术馆携手弘扬当下新的文化气象提供了新启发。 地域性美术馆如何在新时代背景下深挖本土美术遗存,开展艺术品的收藏、研究工作?作为公益文化机构,美术馆应如何打破静态的展示和动态的生活之间的壁垒,发挥引领和推广作用? 郑报融媒记者 苏瑜 河南地域性美术史研究受到高度评价 “时代印迹——河南省美术馆馆藏版画展”是河南省美术馆20世纪河南美术史研究的阶段性成果展示,作为地域性美术史研究的一个呈现,展览引起了美术界众多专家学者的关注,他们对展出作品的艺术价值和历史价值予以高度评价,同时对20世纪河南美术史研究这项工作的意义给予充分的肯定。 文化部艺术司司长诸迪指出,从这个展览可以看到河南省美术馆梳理河南的美术史,挖掘本土美术的遗存,进行研究后将部分成果呈现出来。这个很值得提倡,而且很有必要,因为这是我们美术馆的职责。如果把这项工作做好,全国美术史的传承发展就有了整体的完善系统。 然而,这项工作并非一蹴而就,背后浸润着美术馆人长年累月的辛勤汗水。 “没点情怀很难在美术馆工作,事务比想象中繁琐得多。”高敏,河南省美术馆学术推广部主任,虽然进馆只有几年,但凭着专业能力和敬业态度挑起学术推广部的大梁。 “对普通观展群众来说,所谓展览,就是一个展厅挂一些作品,至于我们背后做出了多少的努力,他们是看不出来的。”高敏说,国际上一个好的展览往往要经历几年的策划、筹备,普通展览也需要好几个月。 “只有业内人士才能看出来呈现的方式有什么区别。取巧是本能反应,但背后下的功夫越大,越能在业内收获尊重。作为一个新馆,我们都攒着一鼓劲,想先让同行觉得我们做得不错,专业,懂学术。这样才能站稳脚跟,才能和他们有更进一步的交流合作。” 近年来,河南省美术馆通过与黑龙江美术馆、深圳美术馆及瑞士古堡美术馆、韩国光州美术馆等交流,有效扩大了河南美术在全国乃至国际的影响力。 从重大美术事件切入研究河南美术史 河南省美术馆的前身是河南省雕塑书画院(雕塑艺术创作室),曾在国内外美术界取得过不俗的成绩,但在公众面前,当时的河南省美术馆可谓默默无闻。 相较发达国家,美术馆在中国起步较晚,对河南来说更是新生事物。2006年,河南省美术馆人员分三批赴全国部分知名美术馆、博物馆参观考察,中国美术馆、首都博物馆,广州、深圳、上海、宁波等地的公益文化机构的先进管理和运营经验让河南美术馆受益匪浅。 “收藏、研究、展览、公共教育是美术馆应该承载的功能,如何将四大模块融合到一起,以学术研究贯穿收藏和展览,并推进公共教育,是启用新馆前我们急需面对和思考的焦点难题。”河南省美术馆馆长化建国回忆说。 考虑到地域美术馆的特性,河南省美术馆确立了“梳理近现代河南美术脉络”的学术方向,开展“20世纪河南美术史研究”,对本土美术资源进行深入挖掘和系统整理,并以此为主线确立收藏目标和路径,构建特色收藏体系。 高敏介绍说:“比如河南省美术馆馆藏版画展,我们从重要时间节点和重大美术事件切入,采用文献研究与口述史研究相结合的方法,获取了许多有价值的资料,逐步确立了需要重点研究的对象,其中刘岘、刘铁华、马基光、沙清泉正是研究对象的重中之重。在开展研究的同时,收藏他们的代表作品也是我们重点攻关的任务。” 当代艺术品最好的归宿是美术馆 藏品是美术馆的立馆之本。 1997年9月,刘岘先生的夫人王卓君和女儿王人殷将刘岘的版画作品111幅、国画作品10幅、木刻原版18块(幅),无偿捐赠给了家乡河南。 “这是河南省美术馆接受的第一批名家名作。因数量多、作品精、品位高、影响大,而成为我们馆的镇馆之宝,对美术馆的典藏工作有着划时代的意义。”河南省美术馆综合部主任武庆平介绍,这批藏品在河南省文化厅原副厅长周鸿俊、省文化厅艺术处原处长陈可的见证下完成捐赠,奠定了馆藏的基础,为今后的收藏、研究和对外交流工作起到了巨大的推动作用。 武庆平告诉记者,当时他们没有收藏经费,家属之所以愿意捐赠,家乡情结是其一,最重要的是家属希望刘岘的作品能够在馆里得到更好的收藏和利用。随后,河南省美术馆的工作人员陪着刘岘的作品到黑龙江、福建、江苏、广东等地开展学术交流。所到之地,观者如云、好评如潮。 “观众与作品对话,如面大师风采,如睹巨匠音容。由此,我们深深地感到伟大的作品是与伟大的人格共生的艺术。只有迹化了生命能量和崇高思想品格的作品,才能给人以教化和启迪,才能被历史铭记。” 2010年,王人殷在河南省美术馆考察期间,真诚地表示要再次向家乡美术馆捐赠。同年11月,河南省美术馆将刘岘先生的版画作品92幅、国画作品3幅,木刻原版47块(幅),以及使用过的刻刀、墨滚等创作工具收藏入库,极大地丰富了馆藏。 据介绍,为了解决某些艺术家零馆藏的现状,典藏部工作人员有空就到古玩市场扫街。为了和已故艺术家的家属沟通收藏事宜,他们拿出百折不挠的勇气,举办各种活动影响、感动家属。 武庆平认为,优秀作品如果长期放在个人手里,最终难逃消亡的命运。“当代艺术品最好的归宿就是美术馆。标准库房配备恒温、恒湿系统,安防、消防系统,以及应有的藏品储存、保管设备,能确保藏品安全,延长藏品品相和寿命。” |

| 3上一篇 下一篇4 |