|

|||||||||

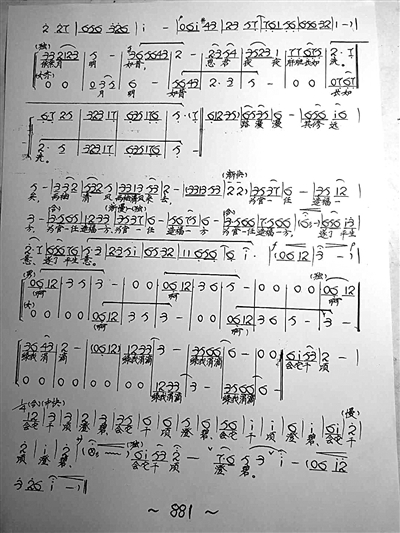

编者按 非物质文化遗产是文化遗产的重要组成部分,保护和利用好非物质文化遗产对于继承和发展惠济区优秀特色文化,促进文化传承,弘扬民族精神,建设和谐惠济具有重要作用。说起惠济区非物质文化遗产项目,又分为民间文学、民间美术、民间音乐、民间杂技、民间手工技艺、生产商贸习俗、消费习俗、民俗、民间信仰等9类50多项,比如黄河澄泥砚、砖雕、烙画等。今天我们就来了解一下惠济区非物质文化遗产——手工刻印出版。 在惠济区花园口镇黄河岸边的一个普通鱼塘边,有这样一位民间艺人,他将《程婴救孤》《小二黑结婚》《花木兰》《桃花庵》等豫剧、曲剧、越剧等河南地方戏曲曲谱收集、整理起来,并工工整整地用钢笔精心书写,然后胶印成册,提供给广大戏迷朋友、学校和一些剧团。 辛苦劳作、伏案笔耕,多年手工刻印出版河南地方戏剧、曲艺曲谱120多种数十万本,涉及剧目290多个,包含了河南地方三大戏种豫剧、曲剧、越调中的11个流派以及曲艺二夹弦、四平调、道情等。他就是在省会戏曲界享有盛名、被广大戏迷称为“奇人”的惠济区花园口镇申庄村村民申景玉。 记者 鲁慧 通讯员 张惠 文/图 申景玉与戏曲曲谱结下不解之缘 当问起他怎么和戏曲曲谱结下了不解之缘,申景玉展示着他整理出来的一本本戏曲曲谱,介绍起他与戏曲曲谱已有多年的不了情。 “河南是戏曲大省,可曲谱资料如此之少,我心里很不是滋味。”申景玉说,从2000年初起,他萌发了整理戏曲曲谱的念头。为使整理出来的曲谱规范,他到省市剧团搜集或借阅曲谱,还跑到安阳、商丘、许昌等地向著名的豫剧表演艺术家讨教,把他们珍藏的曲谱借到手,然后回家利用业余时间书写。遇到残缺不全的曲谱时,他就打开VCD,反复听名家的唱腔,然后把残缺部分填补完整。 申景玉出生于黄河岸边一个农民家庭,中学时开始学习民间乐器,先后掌握了竹笛、秦琴、板胡的演奏技法。中学毕业后,他当过村代销员、民办教师、公社化肥厂团支部书记和公社印刷厂厂长。后来公社组建立文艺宣传队,请他担任文艺宣传队队长。那几年里,公社文艺队在他的带领下排演了《朝阳沟》《人欢马叫》《李双双》等多部现代戏,在走村串乡演出的同时,他刻苦自学戏曲曲谱和乐理知识,打下了一个良好的戏曲功底。 2000年开始,民间兴起一股戏曲热,可是广大戏迷苦于没有像样的戏曲、戏词,只能跟着录音磁带学唱戏。申景玉就萌发了为广大戏迷刻印戏曲曲谱的想法。申景玉写得一手漂亮字,还是省书法协会会员,加之在公社印刷厂担任厂长时对刻板、印刷的熟悉,他就把自学得来的戏曲乐理知识用于河南地方戏曲乐谱的记录、整理、刻写和誊印。 他在自家承包的鱼塘边架起了棚子,在照看鱼塘的同时,每天黎明即起,刻写各类戏曲曲谱。起先,他刻印一些简装本的唱腔、唱段,后来开始系统整理、刻印戏曲名家名段,先后刻印出版了《贾廷聚唱腔专集》《经典豫剧唱腔汇编》《流行新颖唱腔选编》《戏曲曲谱系列丛书》等十几部曲谱集。 他没有放下刻笔 还在为地方戏曲做贡献 申景玉现在还担任着河南省戏迷协会会长、河南省戏迷协会常务理事、河南省豫剧板胡艺术中心副理事长、《梨园春》戏迷评委、惠济区戏迷协会会长等多个社会职务,平时他还要为各村、街道业余戏曲表演团体进行艺术指导,但他最看重的还是整理、刻印各类戏剧、曲艺曲谱这项工作。 申景玉刻书多是自费,10多年累计投入数十万元,他刻印的曲谱深受省会戏曲界和广大戏迷的欢迎,被誉为“字正、曲清”,有“妙笔凤舞”之美誉。他刻印的曲谱曾经无偿捐赠给各个民间戏曲文艺团体,最近又向惠济区文化馆捐赠曲谱30多本。省会戏剧团体如省豫剧二团、市豫剧院、市曲剧团等都请他来刻印曲谱,省豫剧二团还专门聘请他帮助整理、刻印了剧团的全部剧目。 现在的申景玉并没有放下他的刻笔,还在为河南的地方戏曲事业辛勤劳作。更多的时间,申景玉还是愿意和戏迷们待在一起,指导戏迷们学戏、唱戏,为父老乡亲义务演出。 早已被圈内人认可 “申景玉先生刻写的曲谱,字体隽永、秀美、流畅、洒脱;谱子柔顺、飘逸、美观、耐看。二者珠联璧合,堪称佳作,让人爱不释手,极具实用和保存价值。”原惠济区党校校长李学林说,申景玉是一个苦命人、有心人、成功人。 著名文艺评论家程林远说,申先生编辑刻印的分门别类的曲谱荟萃有豫剧也有曲剧越调,有传统戏的,有新编古装戏的,更有现代戏的,有精装本也有平装本,在社会上流传,起到了很好的作用。申景玉对戏曲简谱有特别突出的研究,他是在戏曲简谱领域专心致志做学问的人。 有曲谱,才能对演唱旋律制定出准确细微的要求。有了曲谱,才能将演唱旋律做精准无误的记载。曲以谱传,曲谱可以让曲调插上翅膀传广、流远。乐以谱显,以谱为镜可以正唱腔,有了模板标杆,才可使唱腔不变形、不变味。 戏曲曲谱在以往很长一段时期内仅停留在唱腔设计者的案头和乐队伴奏员的谱台上,很少公之于世。真正大量地在业界流传,甚至成为戏曲专业演员及广大戏曲爱好者的手头工具,申景玉的曲谱全部手写而成。程林远给申景玉的硬笔书法体曲谱送了个雅号——“申氏曲谱”。许多人捧着“申氏曲谱”认真研读,犹如查字典问老师,这“谱典”帮助不少演唱者心中有了底(有了谱),这“谱典”犹如过河的舟船、登山的拐杖,每个音符化到歌者心间,演唱时自然挥洒自如。十几年来,“申氏曲谱”不知成就了多少《梨园春》擂主,不知帮助了多少专业戏曲演员在演唱方面得到提高。 |

| 3上一篇 |