|

|||||||||

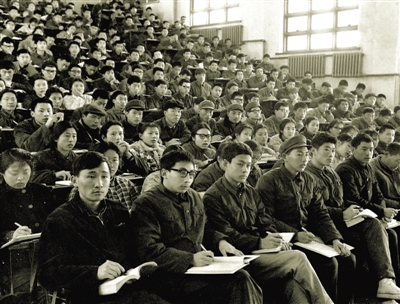

■编者按 改革开放40周年 郑州晚报系列报道今起推出 40年众志成城,40年砥砺奋进,40年春风化雨。 天地之中,春满山河。 40年,有太多的故事,太多的感动,太多的激励。 郑州晚报即日起推出大型系列报道,向这场伟大的变革致敬,向新时代致敬,向领军者致敬,也向时代洪流中每一位见证者致敬。 40年,每一个历经岁月者都有不可磨灭的记忆。 高考,就是其中一款集体记忆,历久弥新。 1978年,2.53万余名河南人从130万报考大军中披荆斩棘成为天之骄子。他们,因为高考,似乎已被注定了的命运,突然有了许多种可能。 如今,高考已 “四十不惑”,国家考试制度数次改革,选拔人才的方式也发生了翻天覆地的巨变,从千军万马挤向一座“独木桥”变成了通过有多端口的“立交桥”。 今天,我们展示高考在过去40年的变迁,是为了唤醒集体记忆,更是为了一起致敬新时代。 如果说,每年总有那么一件“全民总动员”的事件,应该就是高考。光阴荏苒,40载岁月将一段段轰轰烈烈的往事定格成一幕幕全民的集体记忆,历久弥新。 如果说,高考也有记忆,1978年这两个时刻一定意义非凡。那一年,全国56万余人从四面八方一起迈进大学校园,共同经历了中华人民共和国成立以后前所未有的盛况——两届新生同年入学。也是那一年,河南2.53万余人从130万报考大军中披荆斩棘,成为众人称羡的天之骄子。他们,因为高考,似乎已被注定了的命运,突然有了许多种可能。 岁月如歌,已是“四十不惑”的高考,继续着选拔人才、服务国家的神圣使命。 改革开放40年,在国家考试制度改革的大背景下,高招也发生了翻天覆地的巨变。在一代又一代教育人的共同努力下,高考步履不停,成长不断,焕发出越来越强大的活力和勃勃生机,依然万众瞩目。记者 张竞昳 张勤 【破冰】 1977年:高考恢复,改变了他们的命运 1978年,从部队复员仅仅两个月后,刘震云参加了高考,并以河南文科状元的身份,进入北大中文系。“如果没有77年、78年高考,那我可能会像我表哥一样,在建筑工地搬砖。”刘震云曾接受采访时说。 据报道,1978年,北京电影学院到西安进行全国恢复高考后的首次招生。张艺谋带着自己的摄影作品跑到考场。彼时,他正在陕西农村插队,和农民一起下地干了3年,后来被招到咸阳棉纺织厂当搬运工,一干又是7年。后来,张艺谋如愿考上北影,开始了自己的艺术人生。 高考,改变了这些“名人”的命运,而改变更多的,是普通人的命运。 70岁的笪家康老师早已经从郑州四中退休,但是他依然有自己的事情要忙。他一直在坚持学习。“对于我们这一辈人来说,学习的机会很珍贵。”笪家康是中国恢复高考制度后第一届学生,也就是1977年参加高考。 那时,笪家康正在工厂当工人。当30岁的他得知国家恢复高考,他的心又“活泛”了。“因为我们上高中就是为了高考,上大学的。可是当时的现实让我们失去了这样的机会。”笪家康是1966年高中毕业。而1966年6月,正在施行的高等学校招生考试办法废止。他和他的同学们上山下乡、去工厂做工。 1977年,国家恢复高校招生统一考试制度。按照规定,凡工人、农民、上山下乡和回乡知识青年、复员军人、干部和应届毕业生,符合条件均可报考。 “所以,当现实又给了我们同样的高考机会,很多人都会抓住。”笪家康说,决定了以后,他就开始找各种复习资料。新华书店里买资料的人特别多,有的人甚至半夜去排队。他们中,有和书本阔别了数十年的而立之年的人,也有坚持学习的高中毕业生,不过他们都有一个共同的目标:“改变命运”。 和笪家康一样,在1977年12月8日,全中国570万出身不同、年龄悬殊、身份迥异的人,拥进考场……那个瞬间顿时定格。 恢复高考就像“黑暗中突然射进来的那束光,让人们在快要闷得透不过气来时看到光亮”。中国人后来笃信“知识改变命运”这句话,印证着恢复高考后,知识被重新赋予了足够的尊严与价值。 |

| 3上一篇 下一篇4 |