|

|||||||||||||||

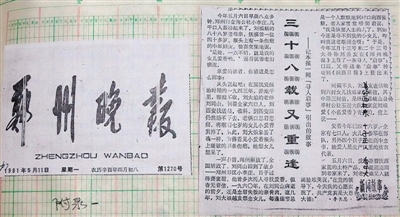

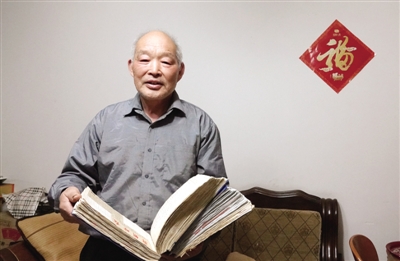

75岁的刘善友说《郑州晚报》是自己的“恩人”。近日,刘善友在家里翻出了自己厚厚的剪报本和几张泛黄的黑白照片,讲述了自己的故事。记者 马健 文/图 前阶段寻亲38年,家人泪流干 1942年,河南大灾,迫于生计,在刘善友爷爷奶奶的带领下,一家人踏上逃荒要饭之路。西行到了西安后,一家人尽管出卖苦力仍然难以糊口,为了活路先后将当年9岁的大姑和7岁的小姑卖给了人家。从此爷爷奶奶思念两个被卖的孩子,终日以泪洗面,父亲兄弟几个努力寻找,终无下落。直到1981年3月,刘善友在《郑州晚报》和《陕西日报》以及好心人的帮助下,几经周折,找到了自己的小姑。《郑州晚报》一版还登出新闻故事《三十八载又重逢》。 后阶段幸福38年,亲人常相见 刘善友回忆说:“找到姑姑之前的38年,生活困难,但更多的还是思念和寻找亲人的痛苦。这转眼又过去一个38年,简直是太幸福了,国家富强了,郑州快速发展,现在自己和老伴在明亮整洁的套房里安享晚年,看病有医保,生活有退休金……”姑姑仍然生活在陕西农村,他们经常去看望她,她家所在的村里现在马上要通天然气了,村里的道路非常好,生活也很富足。现在农民种地不交公粮,还有种粮补贴,生病有新农合医保,老人家过得很好。 伴随郑州城市巨变,见证大发展 刘善友的家在政通路的一个现代小区内,他从小就生活在这里,当时叫小李庄。“刚刚从陕西回来时,我才5岁,和爷爷住在菜地旁的一间看菜地的房里,记得睡觉的屋里还喂着牲口。” 小李庄位于大学路旁,当年只修到了郑密路(现为民安路)的大学路,现在已经延伸到了新郑、新密辖区,越来越宽,越来越漂亮,路边高楼林立,公交众多,出行方便,“当年怎么也不敢想如今会发展成这样,郑州已成为现代化大都市,自己也从一个小菜农变成了真正的市民”。 75岁的刘善友经历了共和国从贫穷到富强,从自己生活的一条路目睹了城市的发展,从自己的家庭经历感受了生活的巨变。 |

| 3上一篇 下一篇4 |