|

|||||||||

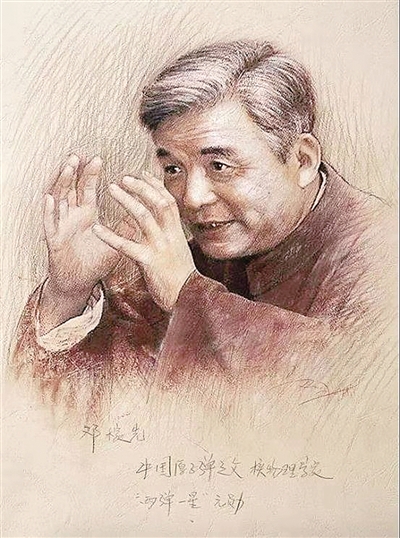

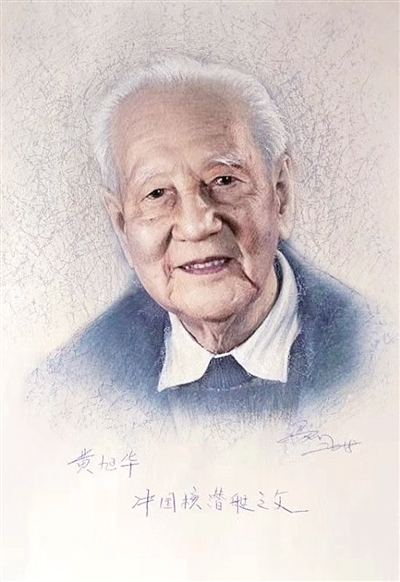

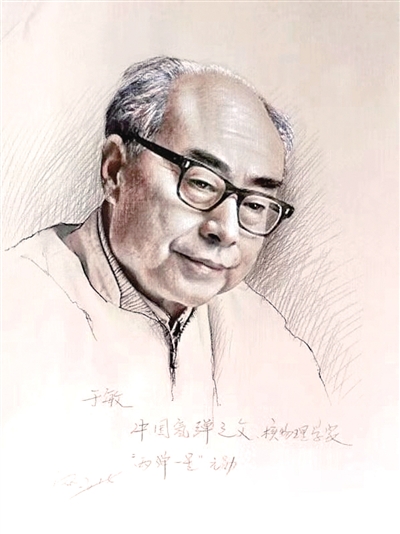

河南油画名家马刚,通过自己的画笔勾勒出我国科技精英的人物面貌和精神画像,在带观众认识中国科学家的同时,润物无声地受到一场“精神洗礼”——8月3日,“脊梁——马刚画笔下的杰出科学家肖像艺术展”在京展出。举办此次画展有何缘由,马刚在作品中寄托了什么思想? 昨日,记者对马刚进行了采访,带读者深入了解创作出这些画作的画家马刚。 郑报全媒体记者 左丽慧 从荥阳走到世界舞台 1968年8月,马刚出生于“中国诗歌文化之乡”“中国象棋文化之乡”荥阳。1991年,23岁的马刚毕业于河南艺术职业学院油画专业,5年后,马刚的作品就走出国门,在美国旧金山展出,对年轻的马刚来说,这是莫大的鼓舞,他把这视作一份幸运,而接下来在洛杉矶、蒙特瑞、波特兰、纽约、波士顿等城市举办个人油画展,则更加证明了马刚的实力。 颜料不知用了多少支、画笔秃了多少根,为了学习大师作品的精髓,甚至拿出一个月全部的工资去买一本画册。马刚的回忆中苦里带甜:物质上是“穷”,精神上却很富足。1997年、2004年马刚还两次进修中央美术学院如饥似渴地汲取各种知识:“绘画是需要专业知识,但其实‘功夫在诗外’,想要有所成就,还必须学习大量各行各业的其他知识。”马刚说,这些信息最终会形成一个人对世界的认识,形成画家本人的思想境界和认知高度,而这些全都会体现在作品之中。 功夫不负有心人。第一次走出国门办画展,马刚只有28岁,在熟悉他的人看来却是一种“水到渠成”。从荥阳到北京,从北京到美国、巴黎……世界绘画天地里走来了一名叫“马刚”的中国郑州人。 从一个展览到另一个展览 马刚习惯通过不同的画展来总结、提升自己,每次画展的举办,既是对之前绘画的阶段性总结,也是对未来的另一种憧憬。 2017年8月,“紫荆绽放——马刚画笔下的香港风云人物展”在河南省文化馆举行,大受好评。2017年12月,“紫荆绽放‘庆回归·迎新年’马刚画笔下的香港风云人物油画作品展”在香港顺利举行,同样大受欢迎……观众对风云人物、社会精英的关注和好奇为马刚带来了新的灵感,促使他决定在新中国成立70周年的伟大时刻做一个“杰出科学家肖像艺术展”。 “今年是新中国成立70周年,70年来中国社会发生了翻天覆地的变化,这与科学家,尤其是‘两弹一星’的元勋、各领域研究专家的辛勤付出密不可分。”深入研究过这些科学家事迹的马刚深受感动,把他们称为中国的“脊梁”。“为了让大家铭记这些为国家发展做出贡献的科学家,献礼新中国七十华诞,我想画70位杰出科学家,做一次展览”。 说干就干。在香港画展结束后,马刚就开始着手准备“70年70人”这场盛大展览。确定人选、查阅资料、观看影像记录……两年来,马刚日日夜夜都在和中国科学家们交织在一起。中国导弹之父钱学森、中国氢弹之父邓稼先、中国探月总设计师孙家栋、中国卫星专家王希季、物理学家钱三强、核物理学家朱光亚、空气动力学家郭永怀,获得诺贝尔医学奖的第一位华人科学家屠呦呦……说起他们的事迹,马刚如数家珍。 从感动自己到感动他人 人物确定、事迹了然于心,马刚终于可以拿起画笔。经过痛苦的“自我较量”,马刚寻找到新的丰富表达方式——素描、粉彩、油画等多种综合表达方式,创作成为实验和对不同纸张、材料的探索,马刚再次取得了成功:丰富的表达方式、绝不雷同地展现出科学家们的精神风貌。小处真实、大处写意,生动、艺术、传神,令人过目难忘、耳目一新。 “科学家的事迹很多,画面呈现只能定格在某一刻。”提起这些科学家,马刚总是有些情绪激动,在搜集资料的过程中,他就已经被科学家的精神和事迹深深打动:“看到他们的事迹,我非常感动。所以我给展览起名为‘脊梁’,我想通过我的画笔向这些中国脊梁致敬!” “艺术不能脱离生活和时代。为科学家画像、为时代立传、为时代明德,也是我的职责。”马刚说,展览结束后他还将向这些科学家及其后人无偿捐献出自己精心创作的作品,用实际行动向科学家们表达最崇高的敬意。 |

| 3上一篇 下一篇4 |