|

||||||

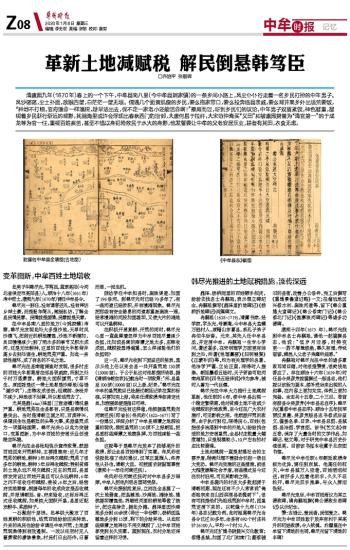

清康熙九年(1670年)春上的一个下午,中牟县南八里(今中牟县姚家镇)的一条乡间小路上,风尘仆仆行走着一名乡民打扮的中年男子。风沙荡荡,尘土扑面,放眼四望,白茫茫一望无垠。偶遇几个面黄肌瘦的乡民,要么拖家带口,要么投奔临县亲戚,要么背井离乡外出逃荒要饭,“种地不打粮,官府逼命一样逼税,趁早逃出去,保不定一家老小还能活命啊!”擦肩而过,听到乡民们的议论,中年男子双眉紧锁,神色凝重,凝视着乡民渐行渐远的背影,其脑海里或许会浮现出春秋西门豹治邺,大唐何易于拉纤,大宋范仲淹买“义田”和被康熙赞誉为“清官第一”的于成龙等为官一任,重视百姓疾苦,甚至不惜以身犯险救民于水火的身影,他发誓要让中牟的父老安居乐业,耕者有其田,衣食无虑。 变革图新,中牟百姓土地增收 此男子叫韩尽光,字笃臣,直隶高阳(今河北省保定市高阳县)人,顺治十八年(1661年)考中进士,康熙九年(1670年)调任中牟县令。 韩尽光一到任,没有请客送礼,没有拜访乡绅土豪,而是轻车简从,微服私访,了解全县民情民意。民情就是国情,民意就是天意。 在中牟县南八里的地方(今姚家镇)考察,韩尽光发现此处大多是沙地,天旱时风沙横飞,把附近的耕地覆盖,沙地不断增加,良田慢慢减少;到了雨水多的季节又积水成河,还是无法耕种,这里的百姓大半都背井离乡去别处谋生,耕地荒芜严重。如此一来恶性循环,成了有名的不毛之地。 韩尽光在县南做调查时发现,很多村庄的百姓大半都寄居在邻县亲戚家,所到之处千村万落萧瑟。耕地大面积摞荒,寸草不生。原因就是这一带土地都是沙瘠地(俗语“漏沙坑”),庄稼收成很低,但赋税、杂役并不减少,种地很不划算,所以都逃荒去了。 尤其是皛(xiao)泽里(三官庙镇)情况最严重。耕地荒芜在全县都有,只是县南情况最突出。当时是清朝立国之初,百废待兴,保障民生也是朝廷的头等大事,奖励垦荒成为一项基础国策。韩尽光决心以此为突破口,变革图新,为中牟百姓的安居乐业创造稳定环境。 韩尽光在全县张贴告示宣传政策,鼓励百姓回来开荒耕种,主要措施有:近几年才荒芜的耕地,耕种3年后再交赋税;荒芜了很多年的耕地,耕种5年后再收赋税;特别贫瘠的土地永远不用交赋税;无主的荒田,县里颁发凭证让百姓开垦且可以永远耕种,6年之内不征收任何赋税、差役,6年之后,经官府实地察看,根据每年的收成决定是否收赋税,并报请朝廷、省、府来验收,达标后再正式征收赋税,如果能大面积开垦,县里还配发耕牛、奖励种子。 一石激起千层浪。此举极大激发了百姓复耕的积极性,逃荒百姓纷纷回来种地,外来的流民也纷纷申请在中牟开荒,土地摞荒现象得到有效遏制。一改以往空村无人暮萧索的凄惨景象,村民们日出而作,日暮而息,一派生机。 陈幼学任中牟知县时,疏浚渠道、加固了196条河。到韩尽光时已经70多年了,有一些河道已经淤积,并有漫滩现象。韩尽光把那些有安全隐患的河道都重新疏浚一遍,经常漫滩的河段加固堤坝,又使大片的滩地可以开垦耕种。 在积极开展复耕、开荒的同时,韩尽光心里一直盘算着怎样为中牟百姓尽量减少负担,比如说县南的瘠薄之地太多,庄稼收成低,赋税就显得偏重,怎么样减轻他们的负担呢? 这一天,韩尽光收到下面呈送的报表,显示从他上任以来全县一共开垦荒地130顷(13000亩)。于公于私这对他都是好消息,据《清顺治朝实录》记载当时一项政策:“州、县垦至100顷(10000亩)以上者,纪录。”韩尽光在中牟的垦荒数目已经超过朝廷记录在案的标准,只要如实上报,将来任满政绩考核肯定优良,加官晋级便是指日可待。 但韩尽光没有这样做,他根据垦荒数向河南巡抚(即省长)佟凤彩(1622~1677)写了一份建议,详细分析了中牟县瘠薄之地税役重的现状,想把垦荒的130顷不上报朝廷,把县里那些瘠薄之地替换掉,为百姓减轻一些负担。 这就等于是韩尽光放弃了能够高升的政绩,却让全县百姓得到了实惠。佟凤彩很快就批准了他的建议,汉军正蓝旗人,佟养性从孙也,清朝大臣。初授国史院副理事官(康熙十一年任河南巡抚)。 佟凤彩任河南巡抚时对中牟县多方照顾,中牟人把他列进名宦祠受祭。 韩尽光接到批复后,立刻在全县搞了一次土地普查,把盐碱地、沙瘠地、滩涂地、建筑堤坝覆盖地、坍塌进河里的耕地等做了统计,把这些除去,据此分摊。皛泽里因沙瘠地多分到60余顷(将近一半份额),杨桥因盐碱地多分到15顷,剩下的分给其他。从此那些瘠薄之地再也不用交赋税了,让中牟百姓享受到长久实惠。直到现在,农村分地还保留着这样的习惯。 韩尽光推进的土地赋税措施,流传深远 皛泽、杨桥两里的百姓额手相庆,纷纷去找名士冉觐祖,表示想立碑纪念,冉觐祖撰写《皛泽里折地碑记》《杨桥折地碑记》两篇碑文。 冉觐祖(1638~1719),清藏书家、经学家,字永光,号覃庵,今中牟县大孟镇万胜村人,原籍山东曹县,系孔子弟子冉伯牛后裔。元末,其先人任中牟县丞,并定居中牟。冉觐祖一生专心学问,著述甚多,在宋明理学方面更有独到之处,所著《性理纂要》《阳明疑案》《正蒙补训》等,均为有关理学的名著。他治学严谨、立论正直,深得时人推崇。朝廷纂修五经时,天子亲谕可取河南冉某的《四书五经详说》作为参考,被时人誉为一代巨儒。 韩尽光在中牟大力推行土地赋税革新,他任职的6年,使中牟县出现一个稳定繁荣期,他对贫瘠土地不收或少收赋税的折地政策,至今还在广大农村施行,可见影响之深。他鼓励开荒的政策,由于执行到位,深得民心,百姓(包括很多流落到中牟的外地人)纷纷找合适的地方安居垦荒,全县村庄数量大幅度增加,只是规模较小,10户左右的村庄比较普遍。 土地和赋税一直是封建社会的主要矛盾,稍微处理不善就会引起一场巨大变动。韩尽光实施的这些措施,能很大程度缓解社会矛盾,有些模式至今还在农村沿用,可见其影响之深。 中牟县境内的村庄大多数起源于清朝初期,现在还有不少人常常说“俺老祖宗来自山西洪洞县老槐树下”,很有可能是他们先祖逃荒到中牟时,因垦荒定居下来的。以乾隆十九年(1754年)县志记载为例,此时距离韩尽光当县令已过80多年,全县有692个村庄共计36100人,平均一个村52人。 韩尽光还扩建书院振兴文化教育;修缮县城,加固了北门和南门;翻修破旧的县衙,改善办公条件,完工后撰写《重建景鲁堂记略》一文;在偏远地区兴修水利、疏浚河道等,留下《韩公重建大堂碑记》《韩公修南门记》《韩公修北门记》《盖寨浚河碑记》等诸多功德碑。 康熙十四年(1675 年),韩尽光找到中牟名士冉觐祖,请他一起编撰县志,他说:“但岁月迁移,时势变更……若不增辑续栽,事久有湮,传讹滋谬,稗邑人父老子弟靡所观感。” 冉觐祖对韩尽光在中牟的诸多惠政耳闻目睹,对他很是赞赏,很爽快地答应了。早在顺治十六年(1659年)时任县令吴彦芳就编撰过一版县志,他们就以该版为蓝本,续补进后来出现的人和事,在内容上更加充实,体例上更加完备。全志共十五卷,二十三目。卷首有前县令吴彦芳《中牟县志自序》、韩尽光《重修中牟县志序》、顺治十五年抚军贾汉复檄、吴彦芳版县志书修成后呈文、编委名单、目录、中牟县总图、县城图、县治图、学宫图。该书《艺文志》有五卷,保存了大量当时的文学作品,如碑记、铭文等,对于研究中牟县历史价值很高。目前该书孤本收藏于北京图书馆。 韩尽光中牟任职6年朝廷政绩考核为优异,调任到京城。他离任的那天,中牟县城万人空巷,百姓洒泪相送,有好多人拉着他的手,久久不忍松开,韩尽光双手抱拳,与众人挥泪告别。 韩尽光走后,中牟百姓商议为其立德政碑,请冉觐祖撰《韩公德政去思碑记》以示纪念。 赞:古语云,爱民者,民恒爱之。韩尽光为中牟百姓敢于放弃有利于其高升的初始政绩,令人钦佩。乔璧星在中牟留下满地的生祠,韩尽光留下满地的丰碑! |

| 3上一篇 |