|

||||

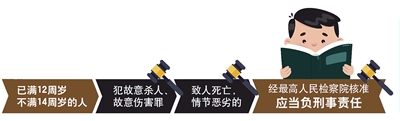

昨日,刑法修正案(十一)草案二审稿提请全国人大常委会审议。对刑事责任年龄进行个别调整、提高特定情形下的“性同意年龄”、将“冒名顶替上大学”写入刑法……草案二审稿的一系列新修改引人注目。 “冒名顶替上大学”拟入刑 组织、指使者从重处罚 一些地方出现的教育招考冒名顶替事件,严重损害他人利益,破坏社会公平正义底线,引发舆论强烈关注。 刑法修正案(十一)草案二审稿对此作出回应,明确将“冒名顶替上大学”等行为规定为犯罪。 草案规定,盗用、冒用他人身份,顶替他人取得的高等学历教育入学资格、公务员录用资格、就业安置待遇的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。 “冒名顶替他人上大学,具有严重的社会危害性,有必要予以刑事制裁。”中国刑法学研究会副秘书长彭新林表示,草案的修改,为更大力度惩治冒名顶替入学等行为提供有力的刑事法律支持。 草案同时规定,组织、指使他人实施前款行为的,依照前款的规定从重处罚。陕西浩公律师事务所主任王浩公认为,草案的规定能够更加精准打击冒名顶替事件组织者、指使者以及背后的职务犯罪等,也有利于做到轻罪轻罚、重罪重罚,罪责刑相适应、情理法相融合。 拟提高特定情形“性同意年龄” 严惩奸淫幼女 近年来发生的一系列性侵害未成年人案件激起社会各界强烈愤慨,也亟须法律给予更强有力的严惩。 针对监护、收养等人员伸向孩子的“黑手”,刑法修正案(十一)草案二审稿专门增加特殊职责人员性侵犯罪。 草案规定,对已满14周岁不满16周岁的未成年女性负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员,与该未成年女性发生性关系的,处三年以下有期徒刑;情节恶劣的,处三年以上十年以下有期徒刑。 只要发生性关系,不论对方是否同意,都将追究刑事责任。中国政法大学未成年人事务治理与法律研究基地副主任苑宁宁认为,这实际上将提高特定情形下的“性同意年龄”。 “14至16岁的人有了一定的辨识能力,对于陌生人的侵犯具有一定的抵挡能力。但是对于相熟的人,她们的自我保护意识和抵御能力还是明显不足,容易受到来自熟人的侵犯。”苑宁宁说。 彭新林表示,监护、收养等特殊职责人员利用其优势地位实施性侵,社会危害严重,被害人面临的风险更高,由刑法作出针对性规定很有必要。14至16岁女性的社会阅历尚浅,“性同意能力”仍然有限,草案的规定充分考虑了她们的心智发育情况。 对于奸淫幼女,草案增加规定,对奸淫不满10周岁的幼女或者造成幼女伤害等严重情形明确适用更重刑罚,可处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 “进一步加大打击奸淫幼女犯罪,更好发挥法律的震慑作用,进步意义明显。”苑宁宁说,奸淫幼女的犯罪构成在某些方面与强奸罪有重大区别,建议将奸淫幼女规定为单独罪名,便于司法实践中精准把握、从重处罚。 拟个别调整刑事责任年龄 12至14周岁或将不再“免刑” 近年来,14周岁以下未成年人严重暴力犯罪时有发生,触目惊心。而根据我国现行刑法规定,未满14周岁的未成年人无需承担刑事责任。 一段时间来,社会各界对修改刑法、调整法定刑事责任年龄的呼声日益高涨。刑法修正案(十一)草案二审稿对此作出回应,明确提出:已满12周岁不满14周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡,情节恶劣的,经最高人民检察院核准,应当负刑事责任。 这意味着,在“特定情形、特别程序”的前提下,12至14周岁未成年人或将不再是刑事“免责人群”。 彭新林表示,草案对12至14岁年龄段作出单独规定是比较合适的。我国现行的刑事责任年龄规定,是在综合考虑历史文化传统、刑事政策、儿童发育情况、受教育时间及社会经历等因素后作出的判断,经过了历史的检验,不宜普遍性降低。因此,草案对刑事责任年龄下调的情况进行了严格限制。 “个别调整刑事责任年龄,可以严厉制裁社会危害严重的低龄未成年人恶性犯罪,维护社会公平正义和社会安定;既回应了社会关切,也体现了宽严相济的刑事政策。”彭新林说。 也有专家提出不同意见。苑宁宁认为,草案对刑事责任年龄调整的科学性、可行性、可操作性、有效性值得商榷。“我认为,建立一套适用于未成年人的重在矫治的非刑罚替代措施更为重要。” 法学专家普遍认为,解决低龄未成年人严重犯罪问题,降低刑事责任年龄只是其中一环,还应多管齐下、标本兼治。一方面严惩犯罪,一方面充分考虑未成年人的心智状况、刑事责任能力等实际情况,坚持教育为主、惩罚为辅的原则。 个人信息保护法草案首次亮相 收集用户大数据 要事先取得同意 近年来,随着大数据等技术的发展,一些网络平台擅自收集用户数据等行为,让群众反应强烈。13日首次提请全国人大常委会会议审议的个人信息保护法草案,确立以“告知——同意”为核心的个人信息处理一系列规则,有望为破解这些问题提供法律依据。 草案规定,处理个人信息应当在事先充分告知的前提下取得个人同意,并且个人有权撤回同意;重要事项发生变更的应当重新取得个人同意;不得以个人不同意为由拒绝提供产品或者服务。 个人信息处理者在处理个人信息前,应当以显著方式、清晰易懂的语言将个人信息处理者的身份、联系方式,个人信息的处理目的、处理方式,处理的个人信息种类、保存期限,个人行使本法规定权利的方式和程序等事项向个人告知。 此外,一些平台还利用收集的大数据向用户推送个性化广告。草案对此明确,利用个人信息进行自动化决策,应当保证决策的透明度和处理结果的公平合理。个人认为自动化决策对其权益造成重大影响的,有权要求个人信息处理者予以说明,并有权拒绝个人信息处理者仅通过自动化决策的方式作出决定。通过自动化决策方式进行商业营销、信息推送,应当同时提供不针对其个人特征的选项。 根据个人信息保护法草案说明,截至2020年3月,我国互联网用户已达9亿,互联网网站超过400万个,应用程序数量超过300万个,个人信息保护已成为广大人民群众最关心最直接最现实的利益问题之一。 国徽法修正草案二审 中小学将国徽作为爱国主义教育重要内容 国徽法修正草案二审稿昨日提请全国人大常委会会议审议。草案二审稿增加了国徽教育的内容,明确规定中小学应当将国徽作为爱国主义教育的重要内容。 根据草案二审稿,中小学应当将国徽作为爱国主义教育的重要内容,教育学生了解国徽的历史和精神内涵。 同时,草案二审稿明确,国家机关和武装力量的徽章可以将国徽图案作为核心图案;公民在庄重的场合可以佩戴国徽徽章,表达爱国情感。 草案二审稿还规定,需要悬挂非通用尺度国徽的,应当按照通用尺度成比例适当放大或者缩小,并与使用目的、所在建筑物、周边环境相适应。 国旗法修正草案二审 展览馆体育馆应在开放日升挂、悬挂国旗 昨日提请全国人大常委会会议审议的国旗法修正草案二审稿根据实践中国旗的使用情况,在现有规定的基础上对国旗的升挂、悬挂作进一步规范,明确展览馆、体育馆应当在开放日升挂、悬挂国旗。 同时,草案二审稿明确,专门人民法院和专门人民检察院应当在工作日升挂国旗;有条件的幼儿园参照学校的规定升挂国旗。 此外,草案二审稿对国旗图案标准版本的发布作出规定,明确“网络使用的国旗图案标准版本在中国人大网和中国政府网上发布”。 行政处罚法修订草案二审 县级政府部门行政处罚权可下放乡镇 行政处罚法修订草案二审稿13日提请十三届全国人大常委会第二十二次会议审议。草案二审稿明确,省、自治区、直辖市根据当地实际情况,可以决定将基层管理迫切需要的县级人民政府部门的行政处罚权交由能够有效承接且符合条件的乡镇人民政府、街道办事处行使。 今年6月全国人大常委会会议审议的行政处罚法修订草案一审稿,对行政处罚权下放乡镇、街道作出规定。为满足基层执法需求,保障行政处罚权“放得下、接得住、管得好”,草案二审稿进一步明确了下放行政处罚权的条件和情形。 草案二审稿对地方性法规补充设定行政处罚作了规定。法律对违法行为未作出行政处罚规定,行政法规为实施法律,可以补充设定行政处罚。拟补充设定行政处罚的,应当通过听证会、论证会等形式广泛听取意见,并向制定机关作出书面说明。行政法规报送备案时,应当说明补充设定行政处罚的情况。 本版内容据新华社 |

| 3上一篇 |