|

|||||||||

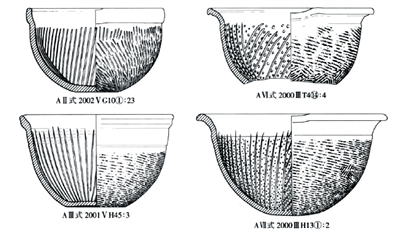

仔细端详着一个距今已经3000年的陶罐,她细心地用毛刷拂去尘土,再次把卡尺夹在罐壁上量出厚度,认真核对了与前几次的数字没有出入,这才拿起铅笔,随着三角尺和比例规在手里来回切换,一个花边口沿小圆腹罐的1/4剖面图慢慢出现在纸上。“一毫米的误差也不能有。”3月15日,在洛阳市偃师区中国社会科学院考古研究所二里头考古工作队的一间办公室里,60岁的王丛苗认真地与记者谈起考古绘图,以及她与二里头的故事。 正观新闻·郑州晚报记者 周梦真 宋莹玉 文/图 三次高考失利 在二里头“上大学” “伸手一摸就是春秋文化,两脚一踩就是秦砖汉瓦”,华夏文明在河南写下浓墨重彩的一笔,河南成为考古的重要基地。 “昔三代之居,皆在河洛之间。”早在1959年,我国著名历史学家徐旭生便根据古文献记载,不顾年迈走出书斋,开始在黄河中下游寻找“夏墟”。调查队行进至豫西境内时,在偃师发现二里头遗址,从此拉开夏文化探索的序幕。1983年,调查队在遗址东5公里处发现的一座大型城邑遗址——二里头遗址,被联合国教科文组织列为当年的世界十七大发现之一。自此,二里头遗址进入了考古发掘的第二阶段。 同年,居住在二里头村19岁的王丛苗刚刚经历了第三次高考失利,从学校走向农田生活的她很不适应:“我上了几年学,回到农村干农活才发现,我啥都不会。”一向好强的王丛苗备受打击。社科院考古所二里头工作队招收考古技师的消息传来,王丛苗感觉找到了另一种实现梦想的方式,“那时候觉得能和这些考古队的文化人一起工作,也算是圆了自己的大学梦。”王丛苗说。 王丛苗满怀信心和期待地报了名。面试官看着她的瘦小身板直摇头:“考古是个体力活,小姑娘你能干吗?”“怎么不能?”王丛苗使出浑身劲儿拿起洛阳铲“噌噌噌”往下挖。“他们怕我吃不了苦,力气不如男生,我就要比其他人都付出得多,要比他们学得多,我内心就是想要留下来!”手磨破、肩累酸,她的诚意打动了考古队。简单培训后,一把手铲、一把铁锨,王丛苗拿着最简单的工具上了岗。 从书本走向田野,考古队的一切都让她感到格外新鲜。“最初来考古队的时候,看见他们钻探、发掘、画图,我觉得很喜欢,心里想着一定要做这份工作,一定要做好!”当时的考古工作队条件艰苦,常年从事着田野发掘的体力活儿,王丛苗挖土、识土、绘图,小心翼翼地处理文物遗迹表面的泥土。“面朝黄土背朝天”,日复一日辛苦而繁复的工作让很多人失去兴趣,同一批进考古队的10个人大多选择了离开。王丛苗一言不发,只埋头在一块块遗址土地间工作。 日夜与遗址相伴,给文物做“身份证” 初入考古队,王丛苗便对绘图产生极大兴趣,白天在发掘现场抽空画,晚上回家她还要加班钻研。1986年,为提高王丛苗的绘图技能,考古队指派她跟随有“中国考古绘图第一人”之称的张孝光老师学习。他们的课堂就在发掘工地现场,每天王丛苗绘完图,张孝光都会这么问她一句:“罐子的高低比例是南瓜还是冬瓜?” 为提高自己的绘图水平,王丛苗不分时间也不分场合地工作。一支铅笔、一块橡皮、一把卡尺……擦了又画,画了又擦。 “画图不像画画,它就像是给器物做‘身份证’,把它们按比例缩小在图纸上,准确很关键!”从一个没有任何绘画基础的高中生,成长为一位绘出过数以万计文物考古图的绘图“专家”,王丛苗坦言,“我能把图画得这么好,跟我的老师有直接关系。” 在王丛苗记忆中,张孝光老师打开了她考古绘图世界的大门,而二里头考古工作队前任队长许宏和现任队长赵海涛的严格要求则是她进步的关键。1999年,我国著名考古学者许宏任二里头工作队队长,主持河南偃师二里头遗址的钻探与发掘工作。起初,许宏的严格和细致让王丛苗很不理解:“每一张图,甚至每天工地发掘的日记他都会看,图上的一点差错,甚至日记里的一个错别字,他都要让你改一改。”这样的“检查”持续了3年。3年后,王丛苗的绘图技术得到很大提升,也终于获得了“免检权”。 2019年,赵海涛出任二里头工作队队长。“我把器物图成摞地交给他,他挑出来好多认为有毛病的让我改。”一摞摞图纸交上去,又一摞摞返回来,王丛苗直言当时的心情“很郁闷”。“早期的陶器都是手制的,不规整,因为是手工绘图,最初学习时老师就允许有一至两毫米的误差。我的误差都控制在两毫米以下,但他要求必须改。”“当事情过去以后再去琢磨,发现自己不止提高了一点。”王丛苗说。 就这样41年时间过去,田野考古的每一件玉器、石器,每一片陶片,甚至每一枚贝壳、每一根骨头都被她近乎分毫不差地呈现在图纸上。石刀、石镰、石钺、砺石、陶器、陶缸是她最常绘制的器物。而她绘过的最小器物,是几片梅花状的蚌片——只有小拇手指指甲盖大小。 她参与发掘的遗迹有数百处,发表考古绘图1.6万多幅。在2014年出版的大型考古报告《二里头(1999~2006)》中,王丛苗担负了全部数千件文物的绘制工作。这部报告被评为中国社会科学院创新工程重大科研成果。 41年耕耘,让世界看到“最早中国” 阳春三月,整个二里头遗址被阳光笼罩。初见王丛苗,她戴着一顶大檐遮阳帽,头发利落地扎起来,脚步轻快地带领记者前往考古队的二层小楼,谁也想不到她已经60岁了。其实早在2014年王丛苗就到了退休年龄,但她没有选择安度晚年,而是坚持工作在二里头遗址考古一线。 “二里头遗址面积约有300万平方米,截至2020年的统计,发掘面积还不足2%。2021年我们主要在发掘12区,2022年在发掘9区。”谈起二里头遗址,王丛苗如数家珍。 20世纪60年代,我国开始对二里头遗址进行发掘,60余年的发掘和研究,王丛苗参与了41年。她也见证着二里头遗址不断揭开神秘面纱,震惊世人目光。中国最早的城市主干道路网络、最早的“紫禁城”、最早的官营手工业作坊区、最早的青铜礼器群、最早的绿松石器群……作为中国最早王朝——夏王朝中晚期的都城遗存,这座布局严谨、规划有序的大型都城遗址不断改写着“中国之最”,刷新着考古和历史学者的认知。 在二里头遗址,许多重要文物的发掘时刻王丛苗都在场。“这么多年来,最激动的就是发掘到绿松石龙的时候。”2002年,王丛苗所在的考古队在二里头遗址宫殿区一座早期大型建筑3号基址的院内发现成组贵族墓,在清理墓葬时意外发现了“超级国宝”镶嵌绿松石龙形器。 “最早发现绿松石龙的实际上是当时考古队的一个实习生。他在清理一个早期灰坑的时候,不小心打破了绿松石龙墓葬的一个角,露出了铜器一角。我们当时发现这个铜器泛绿,觉得一定是重要墓葬。”王丛苗回忆。起初在清理3号墓发现绿松石时,工作人员都以为是一块15厘米绿松石铜牌饰,没想到越揭露长度越长,最后竟然长达70厘米。 负责绘制绿松石龙器物图:“整个器物是由2000余片各种形状的绿松石片组成的。每片绿松石大小仅有0.2厘米至0.9厘米,厚度仅0.1厘米……”这些年,随着考古学的发展,二里头考古队使用上了数码相机、全站仪等现代仪器,一些遗址探方图可以通过电脑绘制来完成了。但绝大多数考古器物图至今仍需要手工绘制。 2018年,王丛苗当选河南省人大代表。2021年的全省两会上,王丛苗提交了加快推进二里头遗址申报世界文化遗产的建议。目前,二里头遗址申报世界文化遗产的前期工作已经启动。今年,当选河南省十四届人大代表的王丛苗,开始利用工作之余主动学习更便捷高效的AI和PS软件绘图方法…… 这些年来常有人问王丛苗为什么退休后不选择休息,她总不假思索地回答:“在我心里没有休息和退休这个话题,只要能干,我会一直干下去。” |

| 3上一篇 |