|

||||||

陕西有一条长达300余里的先秦水渠,名为郑国渠。它是最早在关中建设的大型水利工程,和都江堰、灵渠并称为秦朝三大水利工程,为秦统一六国奠定了强大的经济基础。 然而,被誉为“天下第一渠”的郑国渠,最开始只是一个阴谋,背后藏着史上最失败的间谍行动。亲身上演战国版《谍影重重》的,便是郑国渠的主持修建者——郑国,这位来自战国七雄之一韩国(今郑州新郑一带)的水工。

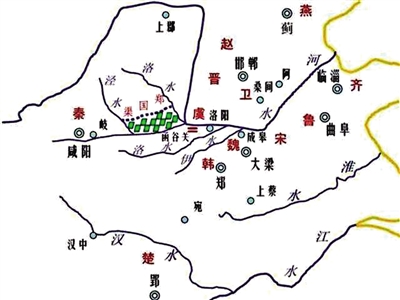

扛救国重任,施疲秦之计 战国末年,七雄争霸,秦国凭借其强大的军事力量和行之有效的政治改革逐渐崭露头角,展现出君临天下的态势。韩国与秦国接壤,是秦国东出的第一道关卡,也是七国中国土面积最小、军事实力最弱的国家。一旦秦国向东扩张军势,韩国必将首当其冲。 据统计,从公元前403年立国,到公元前249年,韩国受到秦国较大的进攻多达19次。公元前265年开始,秦国更是几乎每年都从韩国手中夺取土地。面对朝不保夕的残酷局势,韩国统治者不得不认真思考国家未来的命运。 《史记·河渠书》记载:韩闻秦之好兴事,欲罢之,毋令东伐,乃使水工郑国间说秦,令凿泾水自中山西邸瓠口为渠,并北山东注洛三百余里,欲以溉田。 经过韩桓王和众大臣的群策群力,他们终于想出了一个自认为高明的办法,那就是派水工郑国游说秦国,要他们在渭水支流泾水和北洛水之间开凿水渠,灌溉关中平原农田。这表面上是帮助秦国发展农业,实则借此消耗秦国国力,使其无力东伐。 公元前247年,13岁的嬴政即位成为新一代秦王,郑国也来到秦国,正式实施以“技术援建”为名的疲秦之计。 自商鞅变法以来,山东六国的士子入秦为官已是平常事。雄才大略的嬴政也明白,关中地区降水稀少、土地贫瘠,想要征战四方,就必须解决粮草的问题。因此,当郑国这样一位曾参与过治理荥泽水患、整修鸿沟之渠等工程的水利家献上计谋时,秦王便欣然采纳了他的建议,任命其主持工程,并投入大量人力物力予以支持。 不巧的是,水渠尚未修成,郑国的间谍身份就被曝光。秦王十分愤怒,郑国则辩解说:“我确实是作为间谍来到秦国,但开挖这条水渠只不过能为韩国争取几年时间,而为秦国建立的却是万世之功。”嬴政听后,深感有理,于是让郑国继续修渠。 历时10年,这条全长300里、横跨渭北平原的水渠终于完工,还被命名为“郑国渠”。

拙劣的计谋,伟大的功绩 事实证明,秦王的决定是对的。虽然怀着不轨之心开展工程建设,且后续发展完全背离初衷,但不得不说,郑国修渠的技艺可谓鬼斧神工。 战国时期,关中平原的渭北地区多为盐碱地,并不适合农作物生长,因此军队作战时必须从更远的地方调动粮草,行军成本大大增加,制约了秦国东进的步伐。 郑国充分利用了关中平原西北高、东南低的特点,将干渠渠线布置在关中平原二级阶梯的最高线上,让水自然顺流而下实现自流灌溉,沿途流过尽可能多的关中田地,显著改良盐碱化土壤,从而提高粮食产量。 《史记·河渠书》记载:渠成,注填淤之水,溉泽卤之地四万余顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯。 土地4万余顷约合今天115万亩,亩产粮食一钟约合232斤,在当时的农业生产技术条件下,这是一个相当高产的数字。郑国渠的修建,使渭北地区从泽卤之地变成良田沃野,成为秦国“卒并诸侯”的后勤保障,为秦国一统天下打下了基础。 秦王政十七年(前230年),嬴政命令大将内史腾灭韩,俘虏韩王安,韩国彻底灭亡。随后秦国横扫六合,逐一攻灭赵、魏、楚、燕、齐,于公元前221年实现了天下统一。 韩国拙劣的疲秦之计,最终变成了自己的催命符,但郑国所修建的这条水渠,对后世的发展产生了很大的影响,也让关中百姓受益良多。即使秦朝覆灭后,它也长久地发挥着灌溉作用。历朝历代,都会在郑国渠的基础上进行修缮改造,如汉代的白公渠、唐代的三白渠等。 此外,郑国渠首开引泾灌溉之先河,对后世引泾灌溉产生了深远影响。汉代民谣:“田於何所?池阳、谷口。郑国在前,白渠起后。举锸为云,决渠为雨。泾水一石,其泥数斗,且溉且粪,长我禾黍。衣食京师,亿万之口。”称颂的就是引泾工程。

功成身退? 或隐或现的历史插曲 对秦国来说,郑国的出现,让秦王之志水到渠成、瓜熟蒂落,但后人无法知道,迎接郑国的将是什么。 这样一位蹩脚的间谍、杰出的水利专家,以令人敬佩的手段,为后世留下了一项伟大工程,而他的故事,只是一段历史的插曲,被汇编在更具复杂性和影响力的家国大事之中。有趣的是,郑国曾引发了秦国著名的政治危机,也就是“逐客令”事件。 《史记·李斯列传》记载:会韩人郑国来间秦,以作注溉渠,秦宗室大臣皆言秦王曰:“诸侯人来事秦者,大抵为其主游间於秦耳,请一切逐客。” 事实上,春秋战国是中国历史上人才流动的黄金时期,且秦国自孝公时期以来,就十分重视外来客卿,减少了秦国宗室大臣的政治上升空间。借着郑国间谍身份的败露,早已愤愤不平的大臣们抓住机会,纷纷进言,要求秦王吸取教训,驱逐六国人士,以避免类似事件的再次发生。 秦王政十年(前237年),嬴政下达逐客令,清查国内六国士人,全部驱逐出境,其中,就包括了后来贵为秦相的李斯。 李斯来自楚国,由吕不韦推荐到嬴政身边,先后任长史和客卿。被迫出走后,他在途中给嬴政递交了一份《谏逐客书》,用“太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德”的道理,说服秦王废除逐客令,得到了重新起用。 郑国也好,李斯也罢,他们的经历都印证了嬴政海纳百川的帝王胸襟。只是史书中,关于郑国的记载十分有限,他最终去了哪里?生卒年如何?或许都将成为永远的不解之谜。 正观新闻·郑州晚报记者 张晓璐 |

| 3上一篇 |