|

| 第A03版:观点·声音 | 上一版3 4下一版 |

|

||||||||||||

|

||||||

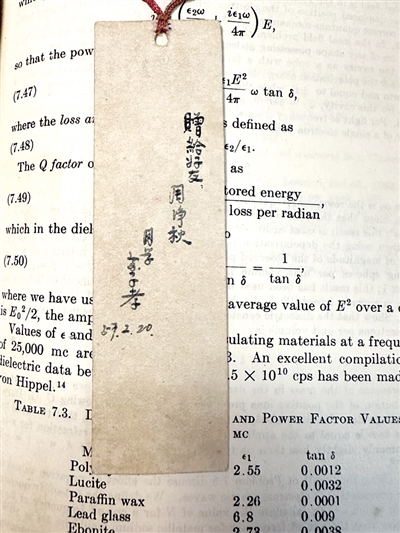

热点话题 一张67年前的书签,之所以能够拨动人们的心弦,是因为对真挚情感的向往 近日,在浙江大学校内论坛上,一位同学称,自己在图书馆借书时,意外发现了一张写于1957年的书签。该书签被夹在一本《固体物理导论》英文书中,上面竖排工整地写着“赠给好友周净秋”几列小字,书签的另一面,则绘有树叶、水草和河虾等景物。根据周净秋先生的女儿表示,她肯定这个书签是自己爸爸的,“爸爸1960年考入杭州大学物理系,2014年因病过世。”(3月26日《中国青年报》) 书签上的字迹工整而秀气,“赠给好友周净秋”几列小字,仿佛依然散发着墨香;书签另一面精心绘制的图画,树叶、水草和河虾等景物栩栩如生,无不透露出创作者的细腻与用心。 一张67年前的书签,让两代浙大学子在同一本书里“相遇”,其承载的情感显得格外珍贵,这不仅是一张书签,更是一段友情的见证,一份情感的寄托。而在这几十年间,后续借阅者每次都把书签原封不动地归还,这份对书签的爱护,仿佛也是在传递一种无声的交流与默契。 这张“跨越时空”的书签一经发布在网上,便引来网友纷纷评论——有人猜测书签背后的故事,“1960年入学,1957年写的书签,应该是年少时期的好友”,也有人分享自己类似的经历,“2016年夏天,在武大图书馆翻到一本很老的书,里面有一封80年代的情书,真是特别纯粹的爱情”。 然而,令人遗憾的是,根据周净秋先生女儿的反馈,周净秋先生已经于多年前离世,虽然我们无法再见其音容笑貌,无法再听其讲述当年的故事,但书签所传递的那份真挚情感却愈久弥香。 事实上,一张67年前的书签,之所以能够拨动人们的心弦,是因为对真挚情感的向往。在当下快节奏的时代,人们早已习惯借助媒体平台获取信息、联络感情,却忽略了现实生活中,那些美好的情感和瞬间。而在周净秋先生那个年代,没有现代的通信工具,没有便捷的社交平台,人们之间的情感联系却更加真挚和深厚。 的确,科技为人们的生活带来便捷和高效,但这世界上始终有一些事情并不执着于效率。书签、手信落笔前的斟酌、书写时的郑重,也让手写这种充满仪式感的行为,显得更加有意义。 无论时代如何变迁,人与人之间的情感始终是最珍贵的财富。当然,只有用心感受生活中的每一个细节,珍惜身边的每一份情感,才能让爱成为人们前行的动力。 正观新闻·郑州晚报评论员 任思凝 欢迎赐稿:评读热点新闻事件,发出你的观点和声音,请发稿至黄河评论信箱:zghhpl@163.com |

| 3上一篇 下一篇4 |