|

|||||||||||||||||||||

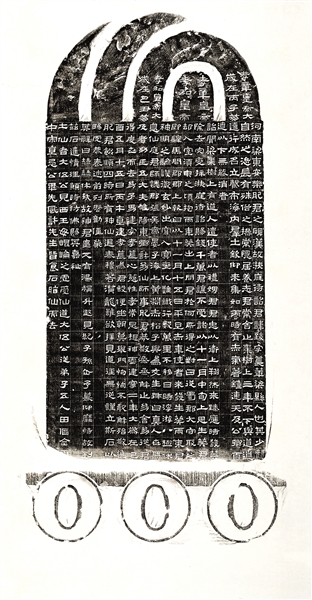

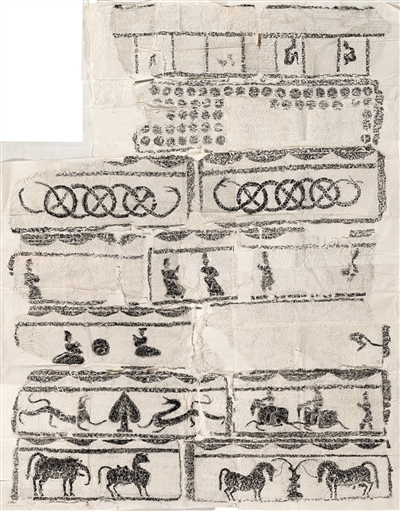

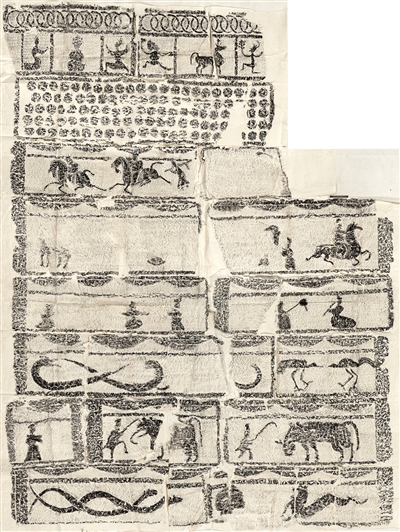

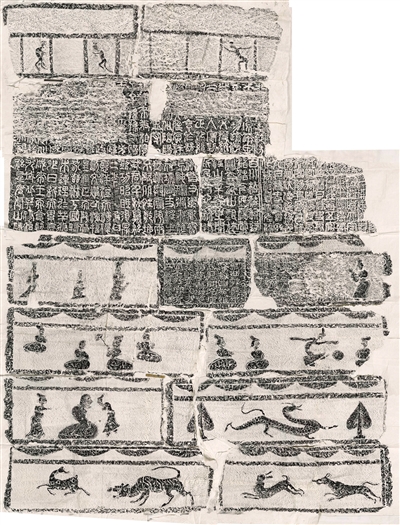

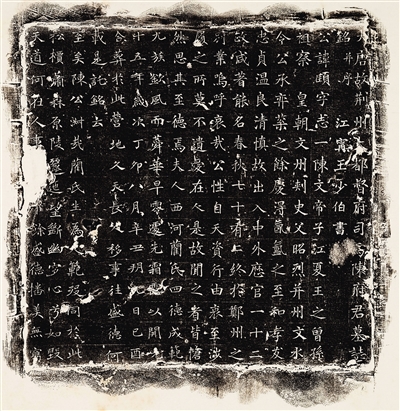

4月27日,全国第十三届书法篆刻展览(河南展区)在郑州美术馆开幕,持续至5月12日。展览由中国书协、中共河南省委宣传部主办,中国文联书法艺术中心、河南省文联、河南省书协、中共郑州市委宣传部、郑州市文联承办。这是河南继全国第三届书法篆刻展览后,近40年后再次承办该项国展。 河南是中国书法的原乡和重镇,从殷墟甲骨到洛阳“龙门二十品”再到“神笔王铎”,“中原书风”劲卷九州而长盛不衰。为配合此次国展,河南展区充分挖掘历史文化资源,同步举办“汉字中原——汉三阙暨豫地汉碑特展”“文明的微笑——龙门二十品特展”“从法度到意趣——千唐志斋唐宋碑志特展”与书学讨论活动,全面展示了河南作为文化大省的中原书风的魅力和整体实力,为观众奉献出一场鉴古观今的对话、传统与现代交融的书法篆刻艺术盛宴。 “雅正书风成为主流,守正出新成为共识” 4年一届的全国书法篆刻展览自1980年创办伊始,就以其强大号召力和影响力,成为引领书法审美、价值认同和发展方向最具权威性的重要载体,是凝聚广大书家向心力、集中展现当代书法艺术精品最具公信力的重要平台。 每一届国展都展现了那一段时期书法、篆刻创作的艺术风貌和整体水平,记录了一代代书法人孜孜不倦、奋力求索的不懈追求。本届展览从10万多件作品中精选959件作品入展,分河南展区(隶书、楷书)、山西展区(行书、草书)、浙江展区(篆书、篆刻、刻字)展出。 “从入展作品来看,雅正书风成为主流,守正出新成为共识。作者更加注重传统功力的学习和体现,强化自然书写,清新雅正的风气日趋浓厚。书法风格面貌丰富多元,气象气度气格备受关注。在取法经典的基础上,书家特别注重从各个时期的遗迹中多方面汲取营养,丰富个性语言。隶楷书作品笔墨功力普遍提高,书写意趣增强,碑帖融汇成为自觉,传统回归趋势明显,出现了许多新人。”中国书法家协会主席孙晓云介绍说。 “今天美术馆熙熙攘攘、人声鼎沸,大家流连忘返在展厅中,充分展现了人民群众对书法的热情。近年来,喜欢书法的人越来越多,关心书法、从事书法学习的人也越来越多,而且,很多都是年轻人。”孙晓云表示,河南展区充分挖掘历史文化资源,为观众奉献出传统与现代交融的书法篆刻艺术盛宴,成为一大亮点,这将成为中国书协今后的办展模式。 书法国展花开中原,正当其时、恰逢其势 此次河南展区共展出隶书作品132件、楷书作品215件,以及全国名家邀请展作品55件,呈现出当代隶书、楷书创作的整体风貌。 “河南,是汉字的故乡、书法的源头,差不多所有字体的诞生、演变,以及书法史的重要转折都发生在河南。此次第十三届国展在河南展出的是隶书和楷书部分,而隶书和楷书在河南有着丰富的历史遗存和书法资源,这也是当代书法复兴的历史根基和血脉资源。”河南省文联副主席、书协主席吴行介绍说,就隶书而言,河南有《子游残石》《太室神道石阙铭》《甘陵相碑》《张景碑》《韩仁铭》《熹平残石》《尹宙铭》等汉代名碑刻石,三国的《上尊号碑》《受禅(音 shan 善)表》《正始石经》等丰碑大碣,都是隶书的经典名作。就楷书而言,锺繇传世的《宣示表》《贺捷表》《力命表》等,是楷法极则。褚遂良祖籍禹州,禹州至今有褚河镇,颍河的一段叫褚河;颜真卿在洛阳请教张旭,写出《述张长史笔法十二意》,壮烈殉国于河南汝南。以《龙门二十品》为代表的北朝碑志、造像记,是魏碑的艺术宝库,而魏碑最成熟书体被誉为魏碑滥觞之源的“龙门体”,也被世人临习关注;新安的千唐志斋,是一部“石刻唐书”,一部镌刻在石上的隋唐宋楷书史。 “作为中国书法重镇,河南知名书家多、创作水平高、社会影响广。近年来,河南书法界守正创新、同心砥砺、奋勇前行,建构起良好的书法发展格局与生态环境,在全国起到先行示范和标杆榜样作用。”中国书协分党组书记、驻会副主席李昕评价说,“河南是厚博而不失秀雅、豪放而不失灵气的‘中原书风’崛起之地。此次在河南举办十三届国展隶书、楷书展,正当其时、恰逢其势,彰显了河南书法界服务全国的担当意识和承前启后的奋进作为,也是借力河南深厚历史积淀,倡导书坛承续传统、开拓创新,以经典意识、时代立场推动广大书家和书法工作者积极书写时代正大气象的深入动员。” 用三个配套展全面彰显中原书风魅力 我国的石刻文字起于秦,兴于汉,数量众多,是重要的古代文物遗存。汉代以后,碑石受兵燹、水患与禁碑观念影响而损毁、另作他用,开始大面积磨灭。据宋代以来文献不完全统计,河南汉代碑刻有著录但无实物或拓片存世的计一百七十二通,有碑石或拓片存世的四十九通。这些石刻对纂志征事、正经补史有着重要的学术价值,更是一座灿烂辉煌、取之不尽的书法宝库。此次“汉字中原——汉三阙暨豫地汉碑特展”共展出作品44件,含汉三阙拓片24件、豫地汉碑拓片20件。 走进展厅,最让人惊叹的是我国东汉时期现存唯一的神庙阙《嵩山汉三阙》的复制品和阙身整拓。其中《启母阙》刻铭,尤令人称奇,其西阙北面及东侧面上方为堂溪协篆书《启母阙铭》,北面铭文之下,即由其子中郎将堂溪典隶书《嵩高庙请雨铭》,经学家父子同铭一阙,堪为艺林佳话,令人激赏。河南汉碑有已知现存最早的墓碑《袁安碑》,规模最大、规格最高的书籍碑《熹平石经》,以及魏晋名品《上尊号奏》《受禅表》《三体石经》《吕望表》,还有散落河南各地的汉碑残石、刑徒砖等。虽然数量有限,但均为最佳拓本。 位于河南洛阳的龙门石窟,是中国石窟中古代碑刻题记最多的一处,有古碑林之称,今存碑刻题记2860余品,其中久负盛名的《龙门二十品》,成为闻名中外的书法艺术杰作。龙门石窟造像题记中的魏碑书法,是在中原文化与鲜卑文化民族大融合的背景下,在汉隶和晋楷及北凉体书法的基础上发展演化而来,更可视之为南北朝书风融合与创新之菁华。此次“文明的微笑——龙门二十品特展”共展出作品60件。 “龙门二十品”是龙门石窟众多造像题记中的一个最具代表性的组成部分。其中有十九品在北魏孝文帝迁都洛阳时期开凿的古阳洞中,另一品“慈香造像记”则位于慈香洞,均为北朝时期魏碑书法艺术的扛鼎之作。“南有兰亭,北有龙门。”时至今日,和“帖学”书法的代名词“兰亭”一样,“龙门二十品”,在某种意义上已经不再局限于代言龙门石窟的魏碑书法,而升华成为“碑学”书法的一个代名词,日益成为一种书法文化的象征。 “从法度到意趣——千唐志斋唐宋碑志特展”精选了千唐志斋所藏墓志90方,其中隋志10方、唐志30方、宋志50方。 作为古代书法的重要载体,墓志真实地保存了古代书法的真实面貌。此次展览名品众多,如《田夫人墓志》《亡宫六品墓志》《袁公瑜墓志》《李邕墓志》《范仲淹夫人张氏墓志》《郭湜墓志》《崔藏之墓志》等都是书界公认的经典,直观展示了唐宋书法由“法度”到“意趣”的审美转换过程,让人一睹两代墓志书法的精彩之处。这种审美转换,体现了唐宋两代社会风气的丕变和书家思维方式的转变,也是两代书法家人生观、世界观在书法上的体现。 “从明代开始,人们都开始关注汉三阙,但汉三阙的全面展示,这是500年来第一次!”作为相关配套展览的主要策划人之一,吴行介绍,汉三阙是隶书和篆书的代表,“龙门二十品”是魏碑的代表,千唐志斋是楷书从隋到唐到宋的发展史,这三个配套展览等于把河南的书法艺术和书法遗存资源集中呈现,让全国观众更好地来了解河南。 4月26日下午在郑州美术馆举行的学术讨论会上,中国书协学术委员会委员、郑州大学书法学院副院长李逸峰,中国书协评论与文化传播委员会委员、河南省书协副主席刘灿辉,河南省评协副主席、千唐志斋博物馆馆长陈花容分别以《从“气象”到“法度”:河南汉代石刻遗存的书法文化价值》《近现代碑学视域中的龙门造像题记书法艺术》《从“法度”到“意趣”——唐宋墓志书法的审美转换及借鉴意义》为题作报告,与会者就相关问题与专家展开讨论交流。大家认为植根传统就是要把中华民族的文化传统和美学精神作为创作的根基和资源,从文化根脉上深挖中华民族特有的人文精神和美学内蕴,结合现代审美语境进行创造性转化、创新性发展。鼓励创新,是鼓励作者在沉潜传统、融古汇今、坚守正脉的基础上推陈出新、汲古生新、守正创新。 记者 苏瑜 本版图片除署名外均据《大河美术报》 下转A06版 |

| 3上一篇 下一篇4 |