|

|||||||||

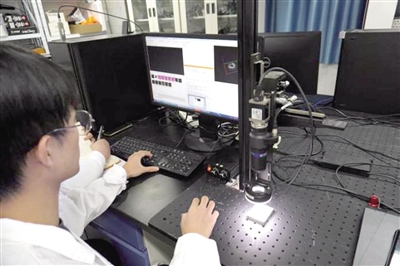

青年因城市而聚,城市因青年而兴,青年是城市发展的“最佳合伙人”;奋发有为、挺膺担当,大学生是青年群体中最具生机与活力的“双创”力量。 在郑州这片热土,大学生们积极投身科技创新浪潮,以青年力量推进新质生产力加快发展,他们砥砺深耕、笃行致远,与国家中心城市双向奔赴、共荣相生。 聚焦产业需求 打造智检“黑科技” 近日,郑州大学举行第十二届“挑战杯”大学生创业计划竞赛终审决赛,前沿的科技成果集中亮相,吸引了近万人前往观摩。面对日新月异的社会发展,莘莘学子聚焦时代课题,关注民生热点,以扎实的数据、实干的成果点亮一棵棵“科技树”。 郑州大学物理学院“灵眸”团队研发的“基于聚焦法的精密零件缺陷检测装置”,不但可以为电子电力、半导体、医药等领域提供高精度高速的检测设备,还做到了在保证检测质量和检测速度的同时降低设备的成本,以解决实际问题的初心和独特的创新思维,获得科技创新与未来产业赛道金奖。 “灵眸”团队负责人、郑大物理学院2021级本科生李根介绍,当前3D重建技术普遍存在着设备结构复杂、造价昂贵、实时性较差,与现代化工业生产流水线的匹配度较低的问题。 在团队指导老师张斌教授的实验室中,李根及团队成员第一次接触到了一种结构简单、成本较低的3D重建方法——聚焦形貌恢复技术。李根对此产生了极大的兴趣,并与几位志同道合的同学共同组队,申请了国家级大学生创新训练计划项目“基于聚焦法的高速3D成像系统设计与实现”,开启了他们高精度、低成本3D重建技术的研究之路。 “一滴水”启发灵感 直面挑战不断破局 要减少聚焦形貌恢复技术的系统误差,就必须实现测量系统在静止的情况下获取一系列不同聚焦程度的图像。如何解决获取图像难题?李根和团队成员决定从平时摄影时所使用的变焦镜头入手。 “事情远没有我们想象的那么简单,变焦镜头在原理上仍是通过镜头的机械步进来实现,这种方法并不能完全消除机械误差,且响应速度较慢。”正在项目组陷入困局时,一次偶然的机会,团队成员吴英杰发现,雨后荷叶上会凝聚出近似球形的水滴。灵感来了!“如果我们的镜头可以像水滴一样,是不是就可以直接通过控制液体的曲率来改变焦距呢?”吴英杰立刻将这一想法告诉团队成员,大家意识到液态镜头可能是破局的关键。 经过一段时间的调研,团队成员终于找到了一种成熟的液态镜头的方案,其原理是通过可伸缩的弹性薄膜将液态封装在一个微型腔内,通过控制液体充注或排出微型腔,液态透镜的曲率半径和折射率就可以被控制,从而实现变焦功能。依照这个思路,团队成员结合传统的聚焦法形貌恢复原理,构建了一套基于液态镜头的3D重建装置。 解决了获取图像的难题,项目还面临着重建精度跟重建速度两道难关。从2023年6月到2024年3月,在张斌老师和实验室学长学姐的指导下,团队成员在实验室开启了一轮又一轮的实验,先后尝试了超过30种评价算子,对其重建速度和重建误差进行对比。通过大量的实验探索、文献调研、选定修正,团队终于实现了对精度和速度的协同提升。团队成员发表SCI论文2篇、申请发明和实用新型专利各2项,获批软件著作权1项,荣获学科竞赛国家级奖项10余项。 科技赋能 探索制造强国的“星辰大海” 再优秀的产品,如果只停留在实验室,也会失去其科研价值。如何将科技创新成果转化成有利于社会经济发展的新质生产力?历经3年的探索,项目实现了从产品结构设计到最终装置的制备——通过提供高清2D全景深显示和高精度3D重建,快速识别和定位产品缺陷,为数字化、信息化的制造业生产提供了可靠的技术支撑。 安全是企业生产的生命线。3D成像设备在精密零件外观缺陷检测领域的应用,将有效满足对产品质量检测和安全防护的使用需求。在指导老师的牵头组织下,项目实现了3D重建设备用于芯块外观检测的可行性验证,同多家企业开展了密切合作。 在核工业领域,核燃料芯块作为反应堆的基础核心元件,在核电生产中至关重要。如果核燃料芯块外观存在缺陷,包括裂纹、缺损、凸起、凹坑,在高温和高辐射环境中会影响热传导,极易引起芯块包层相互作用,导致燃料棒包壳破裂,造成核泄漏,从而引发反应堆结构损伤、热工故障、辐射危害等一系列安全问题,会大幅度降低核电站的性能和效率。因此,对燃料芯块外观缺陷进行检测,是核燃料生产过程中非常关键的环节。团队成员把研制的3D成像设备应用到核燃料芯块外观缺陷自动化检测系统中,实现高精度的核燃料芯块外观质量检测,为核设施安全保驾护航。 “十四五”智能制造发展规划提出,5G、人工智能、大数据、边缘计算等新技术在典型行业质量检测、过程控制、工艺优化、计划调度、设备运维、管理决策等方面的适应性技术是关键核心技术。“3D检测设备正是在传统无损检测的基础上,面向这些新质生产力的应用需求点。”李根介绍,接下来团队将继续深入攻关,开发更先进、更高效、更高质量的3D检测设备,使其推广应用到民生电子消费和食品医药安全等领域,为生产一线提供更加坚强的设备服务保障,为推进制造业数字化转型提供新思路。 记者 张竞昳 文/图 |

| 3上一篇 下一篇4 |