|

||||||||||||

在郑州地铁5号线,有一个祭城站。每次听到这里的播报,对郑州不熟悉的人可能会有些疑惑:祭(zhà)城站?祭祀的“祭”什么时候有了这样的读音? 在普通话中,“祭”这个字只有“jì”和用作姓的“zhài”两个读音。但在郑州,当“祭”出现在“祭城”这个地名中时,人们将其读作“zhà”。这个字的读音,大有渊源。

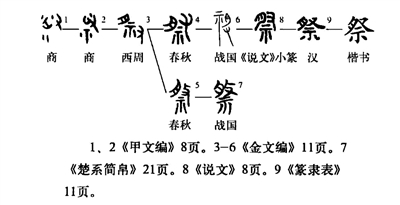

三千年前的国家——祭国 现代汉语中,除了作为姓氏,“祭”这个字一般是祭奠神灵或者追悼逝者的意思,人们在使用这个字时,大多较为谨慎,有着诸多避讳。 在甲骨文中,“祭”最初是一个神秘、庄重的词。 甲骨文字形分左右两部,左边是一个看上去像是滴着血的肉块,右边是一只“手”,意为“以手持肉”。后来加了个“示”字表意,“示”指祭台或牌位,跟祭祀、礼仪有关,“祭”的意思就是“拿着肉祭祀天地、神灵和祖先”。 根据《祭城镇志》记载,商朝时期,一位负责祭祀的官员因忠于商王,便被封赏建国,因受封者为主管祭祀的官员,国名被称为祭国。 《史记》记载,西周“三监之乱”后,因周公旦平乱有功,周成王封周公旦第八子于祭,爵位为伯爵,因此祭国的都城也叫“祭伯城”。 据《穆天子传》记载,周穆公曾来过祭伯国,泛舟于蒲田泽。1984年,河南省开展第四次文物普查时,发现了掩埋于地下的祭伯城遗址,并探出城圈、护城河、夯土基址等文物遗迹。有关专家根据现在的祭城镇地名、地理位置及取得的钻探资料分析,这里就是距今已有3000多年的古祭伯城。

祭城,为什么读zhà? 前722年,郑国崛起,灭亡了祭国,当地的百姓为了纪念故国,便以国为姓,也许是考虑到“祭”有“祭祀”的意思,他们便将读音改为“祭(zhài)”。因此,春秋时期,当地便逐渐被称为祭(zhài)伯城。此后当地一直沿用这个称谓。 南北朝时期,北方的少数民族南侵,黄河流域战乱频繁,人员交流也较为频繁,不少外地的民众迁来定居。新居民来后,由于口音的不同,祭(zhài)伯城的读音逐渐演变为祭(zhà)伯城,简称为祭(zhà)城,这个叫法一直沿用至今。 其实像“祭城”这样兼具历史文化和地方特色的例子并不少,最出名的可能是“北京大栅栏”。“栅栏”这样一个平平无奇的词,但在“北京大栅栏”这个商业街的名字中,就不读“zha lan”,而是“da shi lanr”。 这样独特有趣的叫法,不仅对深厚的历史文化有独特的纪念意义,也通过这种方式,给久远的历史留下一点人情味。

古村镇升腾烟火气 沧桑岁月中,祭城从乡变镇,又撤镇重分。 《郑县志》记载,从清宣统二年起,祭城就有了区一级当局的建制。1987年,郑州市进行区划变革,那时的祭城乡被划归金水区;1996年,祭城撤乡建镇,因祭城镇所在地舆地位,划归郑东新区。2006年,经河南省人民政府批准,郑州市撤销祭城镇,将其所辖区域划分为两个部分,设立祭城路、凤凰台两个街道办事处,实行城市管理体制。 祭城不仅承载着历史,也承载着历年历代生活在这里的人的认知和感情。久远的时间不曾磨灭人们对这片土地的记忆,却因积累了更多情感而联系得更加紧密。 1984年,祭伯城遗址被发现,此后,这里先后发现了明清城址和两周时期城址;2015年10月,为纪念祭伯城古老的历史,兼具历史文化内涵与自然风光的祭伯城遗址公园正式开工奠基;2019年开通的郑州地铁5号线,考虑到当地市民的情感和历史,设立了“祭城站”…… 山河流转,旧城换新颜。 祭城改造以后,之前传统仍旧保留了下来,每逢农历的重要日子,心怡路、盛和街、畅和街、庙张街就是主会场,来赶会的大爷大妈热热闹闹地挑选着商品,充满了烟火气。从祭城镇到祭城社区,现在的祭城一片工整的楼房,繁荣的街铺、整洁的环境、完善的设施、安逸的市民……都在展示着这个千年古村镇的新风貌。 正如祭伯城遗址公园中巨石上雕刻的《祭伯城记》写道:“今日祭伯之城,地处郑州中兴之地,一座新城矗然而立,展古老王都之新颜,挚未来中原之旗帜,楼宇入云,纵横天衡,水清气爽,花红树绿,一派万千气象。西周古城涅槃重生,灿烂文明再谱华章,民族传承根深叶茂,激励后辈再创辉煌。” 记者 许怡童 文/图 |

| 3上一篇 |