|

| 第A03版:观点·声音 | 上一版3 4下一版 |

|

||||||||||||

|

||||

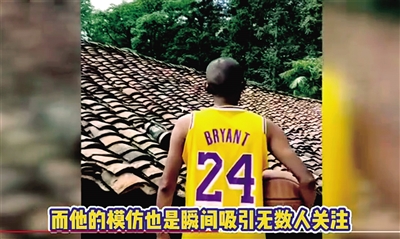

热点 话题 只要被模仿者有意追究,山寨者在法理上几乎没有容身之地 手持篮球、穿着标志性的24号球衣,播放《see you again》背景音乐,直播内容显示“模仿秀,孩子们,我回来了”……近日,一名男子在直播时模仿已故篮球明星科比引发热议。当下,在各大直播间,类似的模仿比比皆是,长相、举止、衣着乃至网名都与明星非常相似。(6月18日《法治日报》) 如今,短视频平台正掀起山寨之风。任何一个有些自然流量的IP都可以成为被模仿者,任何一个有些“明星相”的普通人,也都可以直播模仿明星达人。模仿者整活玩梗、围观者吃瓜看戏,这几乎成了一场全民娱乐。 然而,这种娱乐模式的背后,存在诸多法律风险。例如,利用与明星和名人过于相似的名称、装扮公开宣传,从事商业活动,涉嫌侵犯他人姓名权和肖像权;刻意混淆身份,假冒明星名人,参与商业演出或带货,涉嫌欺诈、构成不正当竞争;在模仿时为了博取眼球,做出违反公序良俗或与事实不符的行为,涉嫌侵犯他人名誉权;在未经允许的情况下模仿歌手、演员,以营利为目的使用其作品,可能构成著作权侵权。以上种种表明,靠“山寨”他人不劳而获,本质上是对他人权益赤裸裸地侵犯。 应该看到,许多名人模仿秀从一开始就是明码标价。区别于一般模仿娱乐行为,毫无限度的山寨模仿,就是为了蹭流量,借机牟利。更何况,“玩得转”能当网红,“玩过火”能炒热度,较低试错成本的引流模式,也让一些人变本加厉,从事诈骗等违法犯罪活动。 诚然,只要被模仿者有意追究,山寨者在法理上几乎没有容身之地,但个体维权的力量终究有限。向违法侵权者追责,不能仅靠被模仿者奋起维权,短视频平台也应积极作为。首先,平台应尽到审核义务,对主播身份和创作内容进行审核,确保其不侵犯他人合法权益;其次,善用技术手段,辅助监管和防止侵权行为;最后,负起监管责任,对违规主播进行信用惩戒,避免用户被误导甚至上当受骗。有关部门则应加大宣传教育力度,引导网民树立正确的价值观。 在这件事上,被模仿者、短视频平台,以及广大网民都该认真对待,难道真要让“大家都是玩梗,你认真就是你不对”的脆弱逻辑,变成侵权的“帮凶”吗?任凭被扭曲的娱乐精神,侵损直播行业、网红职业的健康发展吗? 我们欢迎原创优质内容遍地开花,也欢迎不过分恶搞、蹭流量营销的模仿演绎把互联网玩出花,给人们带来欢乐,但也要擦亮眼睛、理性看待,该较真较真,该娱乐娱乐。 评论员 韩静 欢迎赐稿:评读热点新闻事件,发出你的观点和声音,请发稿至黄河评论信箱:zghhpl@163.com |

| 3上一篇 下一篇4 |