|

||||||

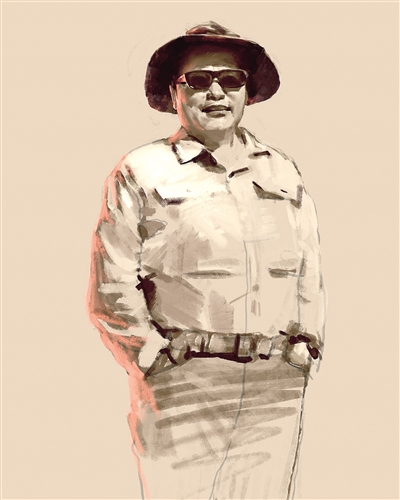

谈人生 顺境还是逆境,每一个经历都没浪费 记者:您除了本职工作,平时还有没有别的兴趣爱好? 王巍:我们家在1964年买了一个手风琴,母亲喜欢唱歌。受到家里人的熏陶,我对音乐也颇感兴趣。我并没有刻意学习谱子,自己看着就能唱出来,而且我会唱的歌曲,我也能把它谱写下来。 2021年,恰逢中国考古百年,央视的一位导演朱海,推荐我作一首英雄交响曲。他说,当时中国考古人并没有自己的歌曲。这句话给我刺激了,我当时决定自己写一首中国考古人百年心语考古队员之歌。过往考古的回忆涌入眼前,忙于考古,一走便是半年,在电话都没有的时候,只能靠书信往来,等等。我是一个父亲,却不能常陪伴家庭。我是一个丈夫,却不能与妻子朝夕与共。我是一个儿子,却不能常把父母照应,舍小家为大家,要为中国考古贡献终生。创作出来的歌曲在一定程度上反映了考古人的心声。 记者:这些年来,在您培养过的优秀学生中,您更注重他(她)的哪些特质? 王巍:首先是人品,为人要正派正直,同时我也看重才能。我比较欣赏有人品的同时兼具才能的人。 我更鼓励学生具有创造性思维,愿意主动去想一想,多琢磨点儿事。或许有人觉得那是爱幻想,但我并不这样认为。 考古的人一般都不愿意研究精神世界,因为精神世界猜测的多,很多人都觉得那是瞎想。但是我觉得总得有人进行研究,作为发掘人,你都不去研究猜测,别人更不适合了。所以我是鼓励大胆假设,小心求证,谨慎发表。到如今,我们的人生经验积累很足了,但是年轻人有令人羡慕的地方,有冲劲,即使犯一个错误,他还来得及改变,所以要给年轻人机会,现在接力棒得交给他们这一代手里。 记者:近几年,有不少年轻人对考古产生兴趣,考古相关专业也从偏门走向热门。 对此您有何思考?对于有志从事考古的青年人才,您有哪些建议? 王巍:在我们当初报考古的时候,考古是绝对的冷门,甚至还有偏见,考古似乎是挖坟掘墓的职业。现在,考古成了一个热门,从以往仅有10个大学才有的考古专业,发展到现在100多个考古、文博、文化遗产等专业,学生的数量也呈几何式的增长,甚至很多女孩子投身考古。 其实考古是一个很有特色的学科,也是一个可以取得重大突破的学科。一个刚出校门的年轻的考古工作人员,或许不经意的发现就可能改写历史。中国考古是研究我们祖先创造的历史文化,每一个考古发现,无论大小,都会让我们的炎黄子孙对祖先的历史文化有新的认识,增强我们的民族自信心。 此外,考古是可以冲破意识形态壁垒的,无论是哪个国家,当你在讲到人类文明的时候,那完全是畅行无阻的。承载我们灿烂文明的文物摆出来,大家都会由衷佩服。所以我们的责任就是让炎黄子孙和世人知道我们的辉煌文明。 记者:考古是一个“坐冷板凳”的行业,也有人说您是荧屏上出镜率最高的考古学者之一,您能谈谈如何看待自己这种“反差感”吗? 王巍:甚至还有一些更负面的说法,好像我很愿意出风头。事实上,并非如此。我之所以这样,因为明白考古成果大众化的重要性。 我经常跟我的同事讲,写出来一个冷门的文章,多则有几百人读,少则几个人看。但五六世纪,中亚的一个族群,他们迁徙到中原,后来融入到中国,经商甚至做官,这可以让几千万人感兴趣。难道它的重要性就一定比发表几十人读的论文的价值要低吗? 考古百年来的成果太多了,但是真正让民众知道的很少。考古研究成果的宣传,使广大民众特别是青少年增强对中华文明的认识和认同,增强做中国人的志气、骨气和底气,我觉得我更有责任去做这件事。 记者:对您个人而言,您会将自己的人生划分为哪几个阶段?在每个阶段有怎样的处世哲学?来到古稀之年,您有哪些新的人生感悟? 王巍:从28岁毕业到现在已有42年。后22年,我从事中华探源的研究宣传,我还写了几本小书,目前还在写一个类似东方哈利·波特的读物。 前20年又分为两部分,5年的时间挖掘琉璃河遗址,10年的时间研究东亚地区文化交流,其间我拿了两个博士,出了两本书。在拿到第二个博士学位后,我当时面临一个选择,究竟是接着研究东亚地区文化交流,还是回到研究中国考古。张忠培老师让我“回归主战场”,研究中国考古,我今天非常感激他。 此外,还有一个感谢的人就是我的博士生导师王仲殊先生。他研究东亚地区文化交流,给我提供了到日本留学的机会,让我有了开阔的眼界,早些知道国际上的研究动向。总体来说,我这人生经历中的每一个经历都没浪费,不管是顺境还是逆境。 谈河南 推动河南考古走向世界 记者:河南作为夏商周三代文明的核心区,您参与了河南境内哪些重大的考古项目, 有哪些体会?您能谈谈对于未来河南如何更好地展现中原文明的面貌和精神特质的思考吗? 王巍:让国人和世界更好地了解中原文明的面貌,我觉得有几个途径:第一是办好让民众看得懂的博物馆。原来的博物馆只是给考古人看的,甚至学历史的人都看不懂,因此博物馆要讲得详细、通俗。第二,宣传的内容要让受众看得有兴趣,运用数字化的手段让受众喜欢。第三,要让受众受教育。不管是通过文物展现当时的技术与制作难度,还是跟国外的交流,总要有能画龙点睛的一两句话让受众留有印象,受到教育。 记者:今年8月,您受聘担任省文物考古研究院院长,您对深化中国文明历史研究、 建设文物强省考古强省等方面有什么计划,展望日后的成就,您觉得能否在您的人生中增添浓墨重彩的一笔? 王巍:到了我现在的年纪,我也逐渐有些属于自己的时间,忙些自己的兴趣爱好。今年8月29日,省长亲自发聘书,我觉得不能辜负这份信任,同意担任河南省文物考古研究院院长一职。河南是我国的文物大省,甚至是文物考古的第一大省。受聘后,我希望能够发挥优势,立足国际视野,争取在国际上能够出现河南考古的身影。此外,我也可以在河南省文物考古研究院应用一些体制机制,给年轻人创造条件,使他们能够脱颖而出。在未来,我有一个目标,把河南省考古研究院建成国际一流的考古研究机构。 记者 石闯 程子鑫/文 周甬/图 |

| 下一篇4 |