|

||||||

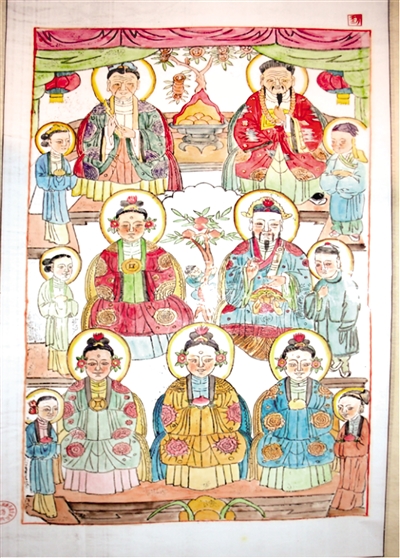

本报讯 一块板子,沉心雕刻;一幅画坯,静坐彩绘……在中国灿如繁星的非物质文化遗产中,木版年画光彩夺目,而其中非常重要的一支就是以“神仙”为主题的“瑞兴和”木版年画,又叫神轴。 “神轴原为古时家族绘制,上有家族列祖列宗先考先妣的画像,供后人祭拜,是中国传统文化的载体。后来神轴上的人物扩展到了神像、历史人物、佛、道教、民间传说故事等,统称木版年画。”说起由来,80多岁的郑州市非物质文化遗产“瑞兴和”木版年画传承人刘尊林侃侃而谈。 一幅木版年画的制作,需要经过从木板选材、制版、创稿、贴样、刻板、印刷等多道工序,受其大伯和父亲的影响,刘尊林从小耳濡目染,喜欢上了这门技艺。“3岁时大伯就安排我描眼珠。描眼珠是很重要的一步,描好了能起到画龙点睛的效果。怎样才算好?那得让不同方向走过来的人都觉得画中人是在盯着自己、朝自己这个方向看。”刘尊林说。 年画之于新年,不仅是年味儿,更是沉甸甸的历史、文化和艺术。据刘尊林介绍,刘氏“瑞兴和”木版年画,以中堂神像为主,内容多为历史人物、民间传说,富裕大家庭常敬的五院即五层神位,第一层(即下层)增福、财福,两边各两位老少侍者。第二层关公两边有持刀义士周仓,义子关平。第三层火神、鲁班,两边各1~2位侍者。第四层如来、药师、阿弥陀佛及侍者。第五层是玉皇大帝及两边众侍者。若要安排第六层就是大闹天宫的齐天大圣孙悟空。 “一般家庭正房中堂敬大神轴或三层五层神轴。家庭作坊制作,年节‘赶会’,将神轴挂在各条街道墙上,敬者挑选好,在每一神像额头上点一金珠(铜粉用清漆调和而成),点了金,年画就成‘神仙’了。”刘尊林介绍道。 据现有资料考证,“瑞兴和”木版年画技艺制作已传承300多年,并在2013年入选郑州市非物质文化遗产名录。 刘尊林坚守着传统技艺,退休后,收徒开班,到各地免费教学,还举办了“刘氏‘瑞兴和’木版年画木雕艺术展”,带着木版年画走进社区、校园,让更多人了解、喜欢这门手艺,让这一古老的民间传统艺术在新时代再现光彩。 记者 孙庆辉 文/图 |

| 3上一篇 |