|

|||||||||||||||||||||||||||

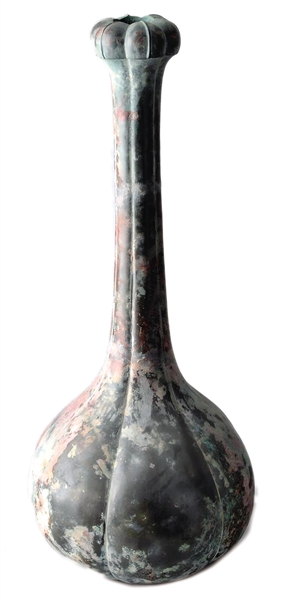

乙巳年黄帝故里拜祖大典举办在即,正在新郑博物馆展出的《铸牢共同体 中华一家亲——以物载文 以文传承》主题展再次吸引了观众的目光。由中共新郑市委统战部、新郑市文物局主办,新郑市博物馆承办的这场展览将珍藏文物与铸牢中华民族共同体意识有机结合。通过对馆藏文物内涵的阐释,赋予促进各民族交往交流交融的意义,生动展现各民族共同创造的灿烂文化。 据了解,本次展览共展出新郑出土文物245件,时代从仰韶时期至清代,涵盖了陶、铜、玉等器物种类,从历史、文化、经济等多个维度,讲好各民族在黄帝故里、郑韩大地广泛交往、全面交流、文化融合的故事。 记者 左丽慧/文 新郑博物馆供图 红陶釜型鼎(仰韶时期) 仰韶时期的红陶釜型鼎。仰韶文化因在三门峡渑池县仰韶村而得名。以花瓣纹为代表的仰韶文化彩陶纹饰出现在东临大海、西至甘青、南越长江、北抵阴山的广袤区域中,在面积达数十万平方公里范围内的文化面貌呈现出空前的一致性,是中国历史上第一次文化上的大整合、大一统,成为中华文明的主要源头。 灰陶俑(晋) 魏晋时期是中国长时段的族群融合时期,不同时期湖人族群大规模入迁,中原地区形成胡汉杂居、诸胡杂居的局面。俑士着胡服,上穿较瘦小紧身的短衣,右衽,袖口略敞开。内衣双重,里层交领,外层为圆领。下身着裤,裤管肥大呈圆筒形。这是典型的胡服装饰,中原胡服最早由赵武灵王引入中原。此陶俑就是胡汉一家亲的实证。 “王作亲王”铭铜鬲(西周) “王作亲王姬鼎彝”西周时期,为了在广大的疆域内建立起稳定的政治秩序,周朝实行分封制,册命了数量众多的诸侯,当时诸侯列国与其他族群通婚联姻的例子并不少见,我们看到的这两件西周时期的青铜鬲,是周王室为出嫁的女儿王姬所做,上面的两行铭文“王作亲王姬鼎彝”,说明了婚姻成为连接各邦国的重要纽带。 乳钉纹陶鼎(裴李岗) 乳钉纹陶鼎,来自1977年新郑裴李岗遗址。距今8000年前,裴李岗文化对陕西渭河流域、汉水上游及冀南豫北地区、黄河下游海岱(山东)地区产生了广泛影响,并将这些区域初步联系成一个相对统一的文化群,标志着“早期中华文化圈”或“文化上的早期中国”开始萌芽,文化的交流随之呈现。 瑞兽葡萄镜(唐) 大唐的开放包容吸引了域外无数的客商与文化使者,通过丝绸之路往来于长安,来自异域的胡服、胡乐、葡萄美酒等甚至成为竞相追逐的流行时尚,这些胡风胡韵必然体现在铸镜业中。聪明的中国工匠将来自西域的葡萄、狮子与中国传统的瑞兽图案相结合,创造出了特色鲜明的瑞兽葡萄镜,见证了大唐王朝开放、包容、融合创新的盛世情怀。 蒜头瓶(秦) 又称蒜头壶,因壶口做成蒜瓣形状而得名。在秦代,人们已经像大蒜一样,团结在一起,作为秦文化代表器物之一,蒜头壶起源于关中,随着秦统一天下而传播到全国各地。 高拱圣旨全图(明) 促成“俺答封贡”是高拱取得的最光显的功绩之一。面对重重阻力,高拱据理力争,陈明“封贡互市”对明朝军事和经济方面的好处。隆庆五年(1571)三月,贡市之议在内阁取得一致,并得到隆庆帝批准,从此基本结束了明朝与蒙古鞑靼各部近200年兵戈相加的局面。封贡互市的成功不仅巩固了西北边疆的和平局面,促进了经济发展和繁荣,而且也奠定了明清数百年中央政府对蒙古地区的管治模式,意义深远。 金链玉佩(清) 康熙时吴三桂追击南明永历帝入交趾,开通了缅甸翡翠进入中原的路线。乾隆时期在西域用兵,又打通了和田玉内运的通路,使和田玉大量运进内地,促进了玉器工艺迅速发展,出现了我国古代玉器史上最为昌盛的时代。 陶猪圈(汉) 灰陶猪圈是汉代家庭饲养的象征,反映了当时“事死如事生”的厚葬礼俗。猪圈与厕所建在一起,方便收集灌地的肥料,为种植粮食作物提供丰富的肥料来源。这种做法体现了汉代已经认识到施肥在农业生产中的重要作用,猪圈积肥是农家肥的重要来源。在汉代,猪象征着财富和地位。灰陶猪圈多埋葬于墓中,反映了人们对生前财富的占有欲和死后继续享受荣华富贵的愿望。 |

| 3上一篇 |