|

||||||||||||||||||||||||

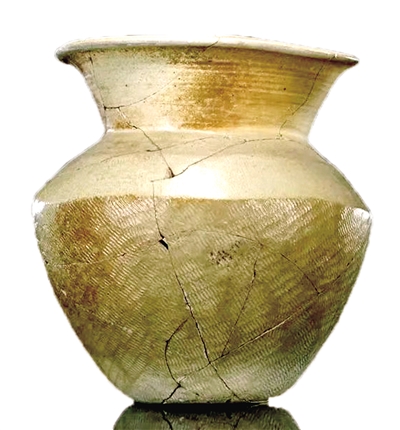

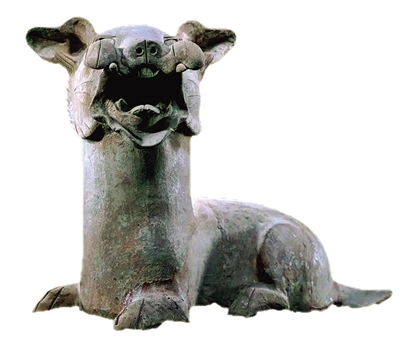

河南陶瓷在中国陶瓷发展史上占有重要地位。陶瓷器也是河南博物院收藏的重要门类,不仅种类繁多,而且具有时代连续性。从早期裴李岗文化的夹砂红陶和灰陶,到明清时期皇宫用瓷,涵盖了河南陶瓷的基本发展脉络,体现了中国陶瓷艺术的精髓。 乳钉纹红陶鼎 所处时代:新石器时代 乳钉纹红陶鼎,1977年新郑裴李岗遗址出土,红陶器,高22厘米,口径23厘米,为夹砂红陶胎,泥条盘筑而成。这件陶鼎为手制,胎壁厚薄不均,并且由于烧制火候不高,胎质疏松易碎,体现出这一时期陶鼎的原始性。乳钉纹红陶鼎是目前发现时代最为久远的完整陶鼎,为了解八千年前中原地区原始先民的日常生产和生活提供了重要线索。 黄釉扁壶 所处时代:北齐 黄釉扁壶,通高20.5厘米,1971年河南安阳北齐范粹墓葬出土。壶形体扁圆如皮囊,敞口短颈,扁圆腹,平底实足,两肩各一系孔,颈肩之间饰联珠纹一周。壶腹两面模印五人一组的乐舞图案,经考证乃是风靡当时的“胡腾舞”。黄釉扁壶无论是形制还是装饰,都洋溢着浓厚的西域风情,又是绝对纪年墓中出土,是研究北齐陶瓷工艺、乐舞艺术及民族融合的珍贵资料。 彩陶双连壶 所处时代:新石器时代 彩陶双连壶于1972年出土于郑州市大河村遗址。器物为泥质红陶,由两只形制相同的陶壶并列连接组成,敞口缩颈,鼓腹平底,腹部连接处有一椭圆形口相通,两侧各饰一耳。此壶工艺复杂、造型别致、风格独特,可能是举行重大礼仪活动或部落结盟时首领的对饮酒具,是和平、友好、相敬、相亲的象征。 七层彩绘连阁陶仓楼 所处时代:东汉 七层彩绘连阁陶仓楼,东汉陶建筑器,通高192厘米,面阔168厘米,进深78厘米,1993年河南焦作白庄6号汉墓出土。仓楼由主楼、附楼、院落、阁道四部分组合而成。整座建筑模型各部分可分拆组装,构件共31件。主楼为七层仿木构建筑,附楼为三层高台建筑,在第二、三层中间横架着长方形的阁道,前有院落,院内俯卧一看门犬。陶仓楼主楼高大雄伟,配楼挺拔秀丽,又有阁道横架,使其巧妙连为一体,正是汉代“复道行空”高超建筑技术的真实写照。 青花梵文莲瓣洗 所处时代:明 青花梵文莲瓣洗,明代万历年间瓷器,高5.5厘米,口径19厘米。洗呈莲花状,以4层64瓣莲瓣组成一朵青莲造型。此洗青花釉料造型、纹饰均体现了万历时期瓷器的典型艺术风格。底足上双圈弦纹内有“大明万历年制”六字楷书款。这件青花梵文莲瓣洗造型别致,画工精细,手塑与彩绘并施,是明代景德镇窑的上乘佳作,对研究明代官窑青花的制作工艺和发展历程有重要参考价值。 原始瓷尊 所处时代:商 原始瓷尊,1954年郑州市人民公园商代贵族墓出土,高26厘米,口径21厘米,侈口,短颈,鼓腹,平底微凹。颈部饰以数周波折纹,肩部以下以拍印的细绳纹为饰。器体内外满施青灰色釉,釉质稀薄,有轻微流釉现象。该尊用高岭土烧制而成,胎色为灰白色,烧成温度达1200多摄氏度,胎薄而坚致。原料的处理和胎体比较粗糙,与后期成熟制瓷相比,带有明显的原始性,但具备了瓷器的基本特征,对研究中国瓷器的起源具有十分重要的意义。 左卧姿红陶狗 所处时代:东汉 左卧姿红陶狗,河南省南阳市汉墓出土,高42.5厘米,身长50厘米,泥质红陶,模制而成,空心。陶狗呈左卧姿态,面向左顾,昂首竖耳,双目外凸,张口露齿,粗尾贴地,尾尖上卷,四肢着地,表现了狗发现目标尚在远处,已然警觉,猛然伸长脖颈,吠叫报信的神情。这件陶卧狗造型生动,神态逼真,不仅是一件陶塑艺术珍品,而且对于汉代社会生活及墓葬习俗的研究有一定的参考价值。 五彩十二月花卉杯 所处时代:清 五彩十二月花卉杯又称十二月花神杯,是用青花、五彩在薄胎瓷杯上来绘饰12个月份的代表花卉,并配以相应的诗句,一套共12只,每杯一花一诗,并落“赏”字印于诗尾。五彩十二月花卉杯是清康熙年间由景德镇窑创烧,是集制瓷工艺、书、画、诗、印于一体的瓷器名品,体现了古人对多种艺术形式融会贯通、相互借鉴的艺术创作思想。 本报记者 秦华 文 河南博物院供图 |

| 3上一篇 |