|

||||

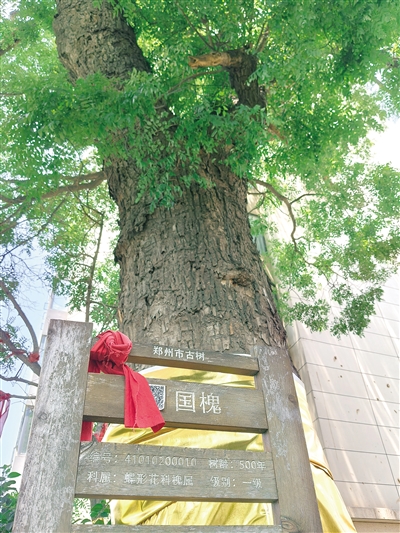

在郑州繁华的中原路与大学路交叉口东南角,金水河在此优雅地转弯向北流去。河岸边,一棵树龄超过400年的古槐树静静矗立,它斑驳的树干上镌刻着岁月的痕迹,茂密的树冠投下层层叠叠的绿荫。这棵被列为郑州市二级古树名木保护的老槐树,不仅是郑州市中心罕见的绿色活化石,更是原菜王村村民心中无法割舍的乡愁象征。它如同一部活的历史书,见证了郑州的沧桑巨变,也记录了一个村庄从兴盛到消逝的完整轨迹。 古槐记忆:从“菜园王”到现代社区的见证者 这棵古槐树的年轮里藏着菜王村的全部历史。据郑州市相关部门2018年认定,这棵国槐树龄已达408年,与菜王村同龄。时任菜王社区主任董枝春讲述的村庄起源如同一张泛黄的老照片:明朝洪武年间,王姓两兄弟从山西洪洞县迁徙至此,以种菜为生,尤其以种植冬瓜、大白菜闻名于当时的郑县,因此得名“菜园王”。清朝末年,村庄改称“菜王村”,而这两兄弟在村前种下的3棵槐树中,唯有这一棵顽强地存活至今。 82岁的王北定老先生记忆中的20世纪50年代菜王村,是一幅典型的北方乡村水墨画:村子分南街和北街,百十户人家清一色的青砖小瓦房,金水河绕村西而过,河水清澈见底,岸边柳枝轻拂,村姑们在河边洗衣嬉笑,老人们在槐树下谈古论今,讲述着金水河上游黄龙岗和后河芦村的奇闻轶事。那时的古槐正值壮年,是村庄生活的中心舞台,也是村民集体记忆的储存库。 随着城市化进程加速,2007年菜王村完成了拆迁改造,大部分区域变成了现代化的酒店和写字楼。2015年2月,五里堡街道办事处将菜王社区与康复路社区合并为“馨康社区”,连承载着400年历史的村名也消失在行政版图上。唯有这棵古槐树被完整保留下来,成为村民与故土最后的物理连接点。 正如董枝春所说:“在菜王村民心目中,看到了这棵古树,也就回到了故乡。” 精神图腾:古槐作为乡愁载体的文化意义 在快速城市化的今天,古槐树已经超越了单纯的植物存在,成为菜王村村民共同的精神图腾。 记者观察到,尽管原来的村庄已不复存在,但每逢初一或十五,仍有老人专程来到古槐树下祈福;村民聚会或活动的集合地点仍习惯性地定在“大槐树下”;远行归来的游子第一站永远是在这棵古槐树前驻足凝望。这些仪式化的行为背后,是城市化进程中人们对根脉的执着寻找。 古槐树作为乡愁载体的文化意义在当代中国具有普遍性。社会学家指出,在剧烈社会变迁中,人们需要寻找稳定的精神坐标,而具有历史延续性的古树恰好满足了这一心理需求。菜王村的古槐不仅是个体记忆的触发器,更是集体记忆的物质载体。它见证了村民祖辈的辛勤劳作、孩童的嬉戏玩耍、节庆的欢聚团圆,以及村庄的重大决策——所有这些记忆都储存在那粗糙的树皮和婆娑的枝叶间。 古槐树还体现了中国传统文化中“树木崇拜”的深层心理。在中国乡土社会,古树常被视为具有灵性的存在,能够庇佑一方水土和人民。村民们自发保护古槐的行为,既是对生态环境的珍视,也是对文化传统的坚守。当村民将写有“保护古树功在当代,庇佑世人利在千秋”的锦旗送给郑州市城区河道管理处时,表达的不仅是对管理部门工作的感谢,更是对一种生态伦理和文化价值观的肯定。 保护之路:古树养护中的多方协作模式 这棵400岁古槐的健康存活,离不开科学专业的养护体系和多方协作的保护机制。 2005年起,郑州市城区河道管理处主动承担起古槐的养护责任,包括定期浇水、施肥、病虫害防治等基础工作。随着树龄增长,古槐出现了空树洞及多处树枝断裂的情况,管理部门迅速采取专业措施:对大枝进行加固、改良土质、实施综合救治。这些措施历时33天,投入资金3.38万元,最终实现了“枯木逢春”的奇迹。 古槐保护的成功案例体现了三个关键要素:首先是村民自下而上的保护意识。在村庄拆迁过程中,正是由于村民的强烈要求,古树才得以保留并被列入郑州市名古树保护名录。其次是政府部门的专业管理。河道管理处不仅完成日常养护,还针对古树老龄化问题采取科学干预。最后是制度保障。古树被正式列为二级保护对象,使其获得了法律层面的认可和保护。 这种“社区诉求+专业管理+制度保障”的三维模式,为城市化进程中的古树名木保护提供了可资借鉴的经验。特别值得注意的是,保护工作没有停留在单纯的生物养护层面,而是充分尊重了古树的文化价值和社会意义,让一棵树成为连接过去与现在、乡村与城市的特殊纽带。 参与对百余棵郑州古树保护的古树救护专家靳红军,6月25日察看了菜王古槐后,提出了进一步保护它的三点意见:第一步,树池太高,把树池下落,尽可能不高于原地坪30厘米,并放置根系透气呼吸装置;第二步,树池外围设置透气孔直径约50厘米,深度约80厘米;第三步,树下小房子放在树池外侧南侧,青石标识标牌放在树池北侧。总之树池内空间尽可能留大。他说,这棵古树目前能有这么好的长势得益于附近金水河道可供古树部分根系透气呼吸、汲取水分和养分。 古今对话:古槐映照下的城市发展思考 站在金水河畔仰望这棵400年的古槐,不禁让人思考城市发展与传统保护之间的辩证关系。古槐所在的位置极具象征意义——金水河得名于2500年前春秋时期郑国丞相子产的典故,反映了中原文化的深厚积淀;而距古槐800米处曾有的子产祠以及河岸上的古鼎新翳雕塑群,都在诉说着这片土地的历史记忆。如今,这些文化元素与现代都市景观并置,形成了一种时空交错的美学体验。 菜王村的变迁是中国城市化进程的微观缩影。统计数据显示,2000年至2020年间,中国城镇化率从36.2%升至63.9%,数以万计的传统村落消失在城市化浪潮中。在这一不可逆转的历史进程中,如何保留乡村记忆、延续文化根脉成为重要课题。古槐树的保护经验表明,具有高度象征意义的物质载体可以成为平衡发展与保护的支点。 有城市学家指出,真正的城市现代化不仅体现在高楼大厦和基础设施上,更体现在对历史文化的尊重与传承上。保留一棵古树,看似微不足道,实则为城市居民提供了情感依托和历史纵深感,使快速变化的环境保持某种连续性和可识别性。当古槐的新叶在春风中摇曳,它不仅在诉说着菜王村的往事,也在提醒着我们:城市发展不应是对过去的彻底抛弃,而应是与传统的创造性对话。 400年古槐静立于金水河畔,它将继续守望在这里,见证更多变迁,储存更多记忆,成为一代又一代人寻找乡愁的精神地标。在城市化不可阻挡的今天,我们或许需要更多这样的“乡愁载体”,让人们在奔向未来的路上,始终记得自己从何处来。 记者 徐富盈/文 徐宗福/图 |

| 3上一篇 |