|

||||||||||||

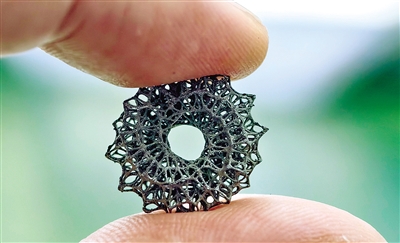

“轰隆,轰隆”,中机新材料研究院(郑州)有限公司实验操作室,机械运转的声音不间断响起。以往,需按传统制造工艺将金属小方块分块加工、逐件拼接,再环环相扣的“金丝软甲”,如今在金属增材制造技术的加持下,正实现从部件到整体的一体化成型突破。 作为我国高端装备与新材料产业发展的关键核心技术,金属3D打印以金属粉末为“数字黏土”,实现了核心精密零部件的精准构建;超高速激光熔覆将废旧金属基材“变废为宝”,为航空航天关键部件修复、汽车模具表面强化等领域注入创新动能。 这家隶属于中央直属科技型企业集团——中国机械科学研究总院集团有限公司,由北京机科国创轻量化科学研究院有限公司联合行业优势企业共同发起建设的新型研发机构,以金属增材制造用材料研发与应用技术为核心,全力攻克增材制造专用材料国产化难题。 高层次人才齐聚“郑”干出一番“新”事业 “将现有科研成果与郑州当地前沿产业深度融合,为产业发展注入创新动能。”这是中机新材料研究院(郑州)有限公司总经理范斌初到郑州时的愿景。 2021年4月签约后,在郑州高新区的“护航下”团队全员落户郑州,9月,入住郑州人才公寓。10月,34套价值8000多万元的设备安装到位,11月,中试线调试成功,12月,完成年度经济与科研创新考核指标。 从对接洽谈到签约仅用1天,从劳动关系转移到设备调试成功仅耗时7个月。这组数据见证着“郑州速度”与“企业效率”的双向奔赴,“郑州温度”让科技成果转化跑出“加速度”。 2014年研究生毕业后,范斌入职中国机械总院轻量化研究院,与团队围绕高性能3D打印材料制备及应用开展基础研究。“当时,我感到受限于环境、政策等因素,研发团队想要进行转移转化很难。”范斌坦言,为推动科技成果走出实验室、迈向产业化,依托中国机械总院轻量化研究院的国家级平台优势与前沿技术成果,成立中机新材料研究院成为破局的关键选择。 但地址选在哪成为犯难的考虑?得益于郑州区位优势、产业基础和针对新型研发机构的一系列优惠政策,乘借“科改行动”政策东风,包括范斌在内的核心技术团队硕博士20余人“自带嫁妆”,累计投入经费超1亿元,撸起袖子决定在郑州干出一番“新”事业。 起初,范斌心中也曾忐忑不安,这番“新”事业究竟能否在郑扎根成功? “让科研人员成为企业的‘主人’,创新自然有了内生动力。” 范斌透露,面向关键岗位核心骨干,公司采取核心团队持股、社会基金入股等多元化投入模式,搭建员工持股平台将人才与企业发展深度绑定。“这种利益共享机制会让研发团队迸发出强劲活力,也为科技成果转化注入‘源头活水’。”他语气中透着笃定。 这份笃定也带来“喜报”。截至2024年底,公司累计申请专利67件(其中国际发明专利7件,发明专利64件),累计授权专利39件(其中国际专利7件,发明专利37件),办理登记软件著作权12件,修订国家标准12项(其中牵头1项)。 五大专业实验室构筑创新高地 作为专注于金属增材制造材料研发与应用的创新平台,研究院内设五大增材制造专业实验室,已建成投入使用18条中试产线,构建起从粉末制备、3D打印到超高速激光熔覆技术的全链条技术体系。 “金属3D打印是高端装备与新材料产业发展的关键核心技术。”3D打印事业部副总经理李成杰博士介绍,锚定增材制造这一关键领域,中国机械总院与河南省有战略合作框架协议,解决增材制造专用材料的国产化问题,补齐河南在高端装备制造领域的技术短板。 “这是目前跟心血管病医院联合开发的心脏二尖瓣成形环的一个植入体,它就是用超精密金属3D打印技术,应用于生物医疗领域的产品,可以完全替代进口,使用成本上也实现‘腰斩’。”李成杰博士介绍,其研发的铝合金、钛合金等3D打印零部件,也在航空航天等多领域应用。 尽管河南具备产业基础优势,研究院初入郑州时仍面临上下游企业协同不足的挑战。为此,研究院在科技部门指导下牵头搭建河南省增材制造产业技术创新战略联盟,并对接省级新型研发机构等科研平台,构建起“政府引导、企业对接、科研支撑”的协同创新机制,加速技术成果在豫推广落地转化。 研究院与黎明重工股份有限公司的技术合作也正源于此。“我们是从2010年开始生产立磨,其间受困于立磨表面磨损难题,但在市面上没有找到解决办法。”2021年,黎明重工股份有限公司立磨研发首席工程师孔金山来研究院技术参观,了解到超高速激光熔覆技术,找到了破解之法。 超高速激光熔覆技术实验室副主任徐一斐介绍,该技术通过优化粉末束流轨迹,提升传统激光熔覆效率,针对零件表面耐磨、耐腐蚀、耐高温及抗氧化等性能需求,可制备铁基、镍基等多种功能复合涂层,成功解决立磨辊面耐磨难题。 产学研协同创新人才培养新路径 “人才是研究院创新发展的关键。”范斌在谈及未来规划时强调。当前,研究院正处于从实验室研发迈向中试转化的关键阶段,未来定位不只于科研,更将凭借技术优势主动探索应用场景,而高端人才队伍的建设,正是实现这一目标的核心引擎。 模具加工及延寿技术实验室主任助理胡启鹏博士,正是研究院高端人才队伍建设的杰出代表。2021年,他随团队从北京来到郑州。2024年,他依托郑州大学与研究院联合培养的博士后项目,深入新材料研发领域。 “郑州这边也给我们提供了很多政策,人才补助及申请科研基金为我们科研工作者提供了资金保障和发展平台。”面对市场对成本控制与性能提升的双重需求,胡启鹏及团队创新研发出“双金属”材料。 “一些企业对产品表面的使用度高,‘双金属’材料表面采用高性能材料,内部则以具有一定性能的材料替代,在保证产品性能的同时,有效降低生产成本,极大提升产品的市场竞争力。”胡启鹏说道。 如今,团队研发的金属粉末已成功应用于矿山装备、工程机械的修复再制造领域,并与国内多家龙头企业、郑州高新区装备制造业龙头企业建立了产学研合作关系,推动技术成果加速转化落地。 本报记者 刘盼盼/文 马健/图 |

| 3上一篇 |