|

|||||||||||||||

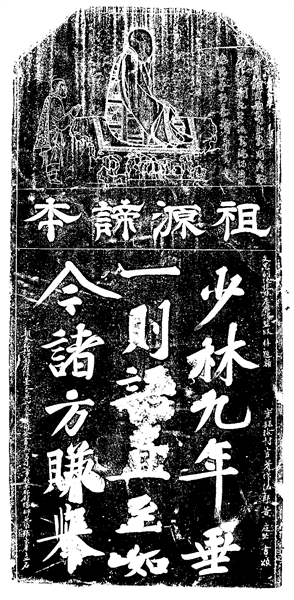

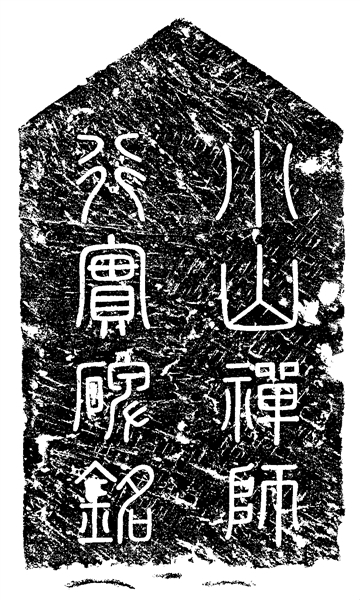

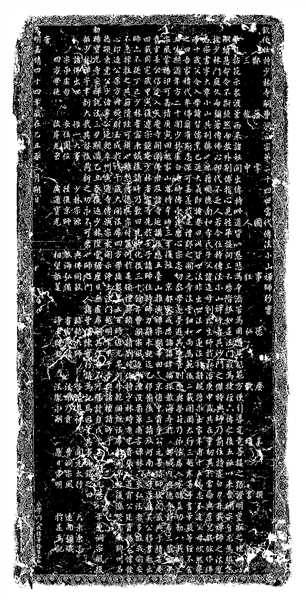

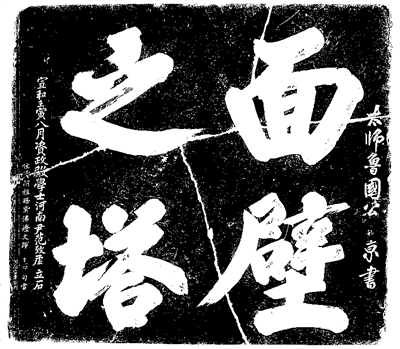

中岳嵩山西麓,山水密林之中,被誉为“天下第一名刹”的少林寺巍然屹立。阳光如瀑倾洒,寺中现存的499块碑碣(公元566~1990年)沐光生辉。这些历经千年仍静默伫立的座座碑石,在书法、文学、雕刻、绘画等方面都独具艺术风貌,堪称中华文化宝库中的一颗颗璀璨明珠,在世界和中国历史文化中具有独特的地位。 珍贵的“时光切片” 铺展历史人文画卷 从少林寺山门拾级而上,一块块镌刻着丰富历史文化信息的碑碣散布各处,与千年银杏、百年翠柏和谐共生,如同铺展开的一张张“时光切片”,让人不由自主地放慢脚步,用心去感受这份跨越千年的呼唤。 寺中碑碣,上起南北朝,下至现代,是千年历史变迁的忠实见证者,将真实的历史场景、氤氲的文化之风驻留于碑石上,带观众徜徉于这一幅幅历史的缩影中—— 少林寺碑廊西侧,有一座刻于北齐天统二年(公元566年)的《一佛二菩萨造像碑》,是少林寺现存最早的一通碑刻,珍贵异常,带人们领略1500年前少林寺初兴时的风姿。顺着时间长河而下,刻于唐朝的《皇唐嵩岳少林寺碑》同样引人注目,这块碑系统记录了少林寺建寺至盛唐的历史,其中,有我们耳熟能详的“十三棍僧救秦王”故事。电影《少林寺》以此为灵感源泉,创造出中国电影传奇,掀起了少林功夫全球化的高潮,也让世界认识了郑州。 钟楼前,刻于明嘉靖四十四年(1565年)的《小山禅师行实碑铭》,吸引着众多游客驻足参观。其碑阴中部线刻的“混元三教九流图”,将孔子、释迦牟尼、老子三位贤哲融合在同一人身上,儒释道三教荟萃彰显了兼容并蓄的人文品格,也展现了历史上三教在嵩山地区相互尊重、共生共荣、和谐发展的历史事实。 相传,菩提达摩自建康(今南京)北上,以一片苇叶做舟横渡长江。立于碑廊北廊、刻于明天启四年的《达摩一苇渡江像碑》,将这个令人神往的传奇故事具象化:画面中,达摩形象生动传神,只见他身着袈裟,赤足踩芦苇横渡长江,让人们不禁遥想,当年的达摩北渡时是何等俊逸超然…… 499块少林寺碑碣,不知定格了多少激动人心的历史场景,千年古刹也在等着你去走进这座由碑碣造就的时光长廊。 难忘的“文化印记” 碑碣艺文随时光流淌 碑碣无言,伫立在时光深处,碑文无声,谱写下艺文涓流。 少林寺碑碣以石碑、塔、柱等为主要载体,尺寸大小与表现形式多元参差,记录了历史上各时代特色的造像艺术和载体形式,在书法、文学、雕刻、绘画等方面独具艺术风貌,对于中国乃至东方碑碣发展史的研究和艺术美学鉴赏意义深远—— 碑碣书法风格多样,堪称中国传统书法艺术的宝库。《皇唐嵩岳少林寺碑》的碑额为唐玄宗李隆基御书,正文刻有唐太宗李世民御笔押字;少林寺宋代碑碣书法形式多样,著名书法家黄庭坚、蔡京、米芾等书法大家均行文刻碑于少林寺,留下了《黄庭坚达摩颂碑》《蔡京书“面壁之塔”碑》《米芾“第一山”碑》,形成独特的文化景观。此外,体现元代赵孟頫楷书“雅媚秀润”之风的《皇元赠大司空晋国公少林大宗师裕公道行碑铭》,表现明代董其昌“以禅喻书”、法度严谨、气韵生动的书法艺术风格的《嵩山少林寺赐紫住持曹洞正宗第二十六代禅师道公碑铭》等,也同样是书法艺术中的精品。 在文学方面,碑碣也为我们留下了白居易、苏轼等众多文人墨客的诗词曲赋——《白居易游少林寺二首》中,“野屐田衣六七贤,搴芳蹋翠弄潺湲”“一重山隔一重云,一涧花藏一涧春”“笑我青衫未归老,萧萧鞍马软红尘”等诗句,读来闲适淡泊;《嵩山六十峰诗》中,“石光成五色,壁立入青冥”“黛色满千林,清光连四野”等诗句,更添“深山藏古寺,幽林听梵音”的清幽意境;苏轼在《达摩大师面壁赞》中,以“少林素壁,不以为碍。弥天同辈,不以为泰”等诗句,表达了对达摩大师在少林寺后山面壁九年的赞美…… 而在造型及雕刻绘画方面,少林寺碑碣中的碑碣造像历史悠久,融合了佛教与世俗的艺术理念与表现方法,反映了相应历史时期的艺术风格,堪称中国艺术史上的断代标准器物。许多重要碑碣配有图案精美、雕艺绝伦的碑额(首)及基座,包括碑身上图形纹饰,本身就是特殊的传世艺术品。比如,《一佛二菩萨造像碑》正面雕刻了释迦牟尼佛像,两侧刻有两位侍者,是少林寺北朝时期的记忆象征。金代《三教圣像图》线条圆润流畅,所刻画的释迦牟尼、老子、孔子生动形象。此外,一些巨碑原装基座和碑首上精美的龙、凤、莲花等雕刻以及碑身上线条优雅装饰图案、纹饰,也是艺术史上的精品。《达摩一苇渡江像碑》运用国画大写意手法,寥寥数笔,达摩形象生动传神,刻工朴质劲健,颇具气势,令人眼前一亮。 少林寺碑碣犹如石化的书、凝固的诗、立体的画、贴地的音符,具有无可比拟的历史、文化和艺术价值,带我们看见中华文化的包容性、世界文明的多样性、人类记忆的连续性。 时光荏苒,深山古寺,碑碣无言,记忆永恒。 本报记者 秦华 |

| 3上一篇 |