|

||||||

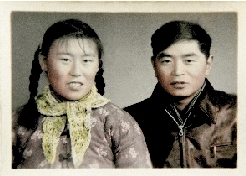

他们曾经两地分居18年 一年只能团聚一次 1958年,19的秦舒显从开封杞县老家考上了开封工学院,土建专业,在此之前,他曾在陈留上中学。那所中学名叫陈留第一初级中学,之前只有初中,秦舒显上学的时候,学校成了完中,秦舒显在这里上一直到高中毕业。 1959年,他毕业后的第二年,一个名叫吕翠英的姑娘考上了这所中学的高中。 后来,吕翠英考上了开封技工师范学校。当时中苏关系恶化,技工学校压缩,她被下放到农村老家。秦舒显先被分配到安阳,又被调到郑州,吕翠英一直在开封务农。天各一方,如果没有机会再交集,或许他们就彼此错过,然而,千里姻缘一线牵。 这要感谢秦舒显的二姨,她嫁到了吕翠英所在的村庄,一直替侄子留意着合适的姑娘。看到吕翠英出落得一表人才,又有文化,和秦舒显别提多合适,就登门撮合。细说起来,两人还曾经同学过,吕翠英的父母也觉得小伙子不错。当时,秦舒显已在河南省送变电公司工作了,二姨又跑到郑州跟他说,约定让他俩尽快见上一面。 1963年年初,吕翠英一个人坐汽车来到郑州。两个人在碧沙岗公园第一次约会。彼此并不陌生,一见更觉钟情,于是,很快就确定了关系。当年4月份,秦舒显回到开封,他们来到开封有名的“汴京美光照相馆”,拍下了这张订婚照。 照片上,秦舒显穿着一件人造革夹克,十分精神;吕翠英穿的是自己做的碎花棉袄,戴着流行的白围巾,也是风华正茂。虽然暂时身处两地,但他们对未来充满了幸福的憧憬,这张照片他们还要求上了颜色。 当时,国家比较困难,秦舒显做的是技术管理工作,和一线工人们一起劳动,而且送变电工程异常艰苦,全省奔波,居无定所,驻地在农村,施工在野外,风餐露宿,起早贪黑。有一句顺口溜说的就是他们的工作窘境:“远看像逃荒的,近看像要饭的,仔细一看是送变电的。” 工作的艰苦,秦舒显从来不觉得,他唯一难以承受的是与家人聚少离多,对不住妻子。和吕翠英结婚以后,他一年在家的时间满打满算也不过一个半月,而且吕翠英一直在开封农村,想来郑州解决不了,只能两地分居。这样的两地分居状态长达18年!直到1982年,秦舒显升为土建工程师,按照国家政策,吕翠英和孩子们才得以迁郑,一家人团圆。 在那漫长的18个年头里,吕翠英充分理解和支持丈夫的工作,一个人承担了照顾家庭的重担,自己带4个孩子,种十几亩地,当过赤脚医生、教过小学、拉过架子车……所有男人能干的活儿她都能干,甚至比男人干得更好。3个男孩和1个女孩跟着她也健康成长,日子虽然清贫,却都没耽误上学读书。 让即将迎来金婚的老两口最难忘的一件事是:1975年,一直与父母同住的秦舒显,在老家分到了一个四五分地的院落,小院里到处是坑,需要全面整修。更难得的是,秦舒显正好休假在家,他和吕翠英一起动手,共同建设自己的家园。因为白天还要干农活,只有利用晚上施工,他和妻子不辞辛苦,并肩作战。因为平日里妻子干得多,自己贡献小,这次他充分表现,处处抢着干。 干了一个多月,终于把院子垫平,他们在小院里盖了3间瓦房。不用说,盖房的时候,还是秦舒显多出力,尽量让吕翠英少干活。看着平整的地面、磊好的院墙、盖起的屋子,两个人的眼睛都有些湿润,这不仅是他们自己亲手筑就的小巢,也是两个人爱和汗水的结晶。 “少年夫妻老来伴”,秦舒显总觉得亏欠了老伴儿,现在想加倍补偿她。生活条件好了,他每年都要带着吕翠英外出旅游一次。在他家客厅,有一个精致的大镜框,里面都是近几年老两口携手相伴、走遍祖国大好河山的合影。晚报记者 张翼飞 文/图 老照片 拍摄时间:1963年 当时:丈夫 秦舒显 24岁 妻子 吕翠英 23岁 新照片 拍摄时间:2011年 现在:丈夫 秦舒显 72岁 妻子 吕翠英 71岁 |

| 下一篇4 |