|

||||||

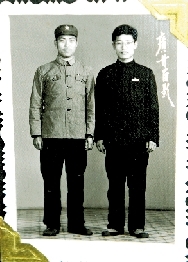

无论距离远近 做了52年老兄弟 彼此亲亲热热地以师兄、师弟相称的张留顺和马明山,到现在为止,已经认识52年了。52年间,他们曾一个在寒冷的海拉尔工作,一个在温暖潮湿的广州白云机场服役,但无论人在哪里,友谊始终保持着恒久的温度。后来天遂人愿,他们先后回到郑州,同在铁路局工作,住在同一个家属院,同一栋楼。 今年,张留顺66岁,马明山68岁。 记者 鲁慧 张翼飞 文/图 眼前的老哥俩,年近七旬,饱经沧桑,但都是那么精干、那么精神。 1960年,张留顺和马明山都在郑州回民中学读高中,当时,张留顺的家在东大街,马明山的家在北大街,距离很近,他们的父辈就认识,两人也十分要好。 成为同学后,他们更是形影不离。每天清早上学,张留顺都到马明山的家里,喊他一起上学;有时候,马明山吃过饭了,在家等着张留顺。每天放学,他们又结伴而归,一路说笑着回家。每天一起上学放学,成了他们的习惯。同班同学,马明山年长两岁,这就是他们“师兄弟”的由来。 当时条件不太好,家里没有蚊帐,每到夏天,家里湿热难耐,蚊虫叮咬,他俩各拉一张凉席,出去找凉快地方睡觉。 “三年自然灾害”期间,吃饱肚子成了最大的问题。马明山兄弟姊妹多,父亲一个人上班,经济状况差。为了补贴家用,他父亲买了辆架子车,刚上高中不久马明山拉起这辆车,在星期天和寒暑假挨家挨户送煤,送100斤煤1角钱。当时的东大街还是土路,坎坷不平,为了多挣些钱,马明山经常一次拉1000多斤。 看到马明山如此辛苦,张留顺看不下去,放弃了节假日的休息,帮助马明山拉煤。这种你拉我推、并肩拉车的情景,一直延续到马明山当兵离开郑州。 1962年征兵,为减轻家庭负担,尚未毕业的马明山报了名。入伍后,他在广州白云机场从事地勤工作。 张留顺后来考上了唐山铁道学院。昔日朝夕相处的好伙伴,一个在广州,一个在唐山,只能靠书信保持联系。 1967年,学校“停课闹革命”,张留顺坐上火车去了广州,当时通信不发达,去的时候并没有跟马明山打招呼。下了火车,他按照马明山信上说的大概方位,一路走一路打听,到了马明山部队的驻地——广州白云机场。 部队管理严格,经过层层汇报和等待,张留顺终于见到了师兄,两人激动得半天说不出话来。 马明山请张留顺在部队食堂吃了饭,还请了假,带张留顺逛羊城。 这张老照片,就是他们在广州市解放北路的艳芳照相馆留的影。 1968年,马明山复原到郑州铁路局水电段工作。 同年,铁道学院毕业的张留顺也被分到了铁路系统,不过,他工作的单位是齐齐哈尔铁路局,在海拉尔(呼伦贝尔市辖区)工务段做养路工、扳道工。 海拉尔虽然艰苦,但他每年可以享受到比较长的假期,每次回来都张罗着和老同学聚会,师兄马明山自然是首先邀请的对象。 1978年,张留顺调到了郑州铁路局,两人成了同事。 1992年至2002年,他们同住一个家属院,一住就是十年。2002年,他们又一起搬家,搬到了同一栋楼上。 现在,已经退休的老哥俩天天都能见面,一起下象棋,打乒乓球,喝茶聊天。 他们的子女,孙子、孙女的关系都非常好,老哥俩笑着说:“这叫一代同学几代亲!” |

| 3上一篇 |