|

| 第A02版:中原时评 | 上一版3 4下一版 |

|

||||||||||||

|

||||

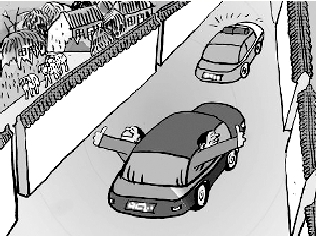

“遮羞墙” 为何能大行其道 □梅广(湖北) 漳县位于甘肃省定西市南部,是古丝绸之路的交通要冲,也是一个国家级贫困县。近日,人民网记者从漳县境内212国道经过时发现,沿线的部分村庄在路边竖起了一堵堵高约两米、用琉璃瓦装饰的墙,将路边农户的房屋遮挡住,部分墙体已经刷成白色。(12月3日人民网) 用琉璃瓦装饰的一堵堵高墙,外表看起来不无华丽,而在高墙的另一面,则是村民一座座破旧的院落,一间间残缺的房屋,难怪当地老百姓将此墙称为“遮羞墙”,可谓名副其实。 可笑的是,当地在修建“遮羞墙”时,竟然打出的是“扶贫项目”旗号,这不啻是对“扶贫”二字的莫大讽刺!拿着公共财政的扶贫款,不去为群众解决实际困难,去干点正经事儿,却大张旗鼓地修起了中看不中用的“遮羞墙”,与其说这是扶贫,不如说是糟蹋民脂民膏更为确切。 “遮羞墙”当然不是甘肃漳县的“首创”,近年来这种现象在其他地方也屡见不鲜。问题是,在反复强调打造诚信政府、遏止造假浮夸歪风的当下,为何这种金玉其外、败絮其里的面子工程、形象工程依然能大行其道?其原因不外有二:一是由于制度建设滞后,尤其是法律的缺位,致使面子工程虽然劳民伤财,但涉事官员不仅很少为此承担责任,相反,还能借此捞取政绩名声乃至某些灰色利益,自然有人会乐此不疲;二是“上有所好”,从某种意义上说,下面的形式主义,正是来源于上面的官僚主义,上级机关检查工作时习惯于走马观花,做做样子,下边就必然会迎其所好,搞一些花拳绣腿的东西,用空话和假象来粉饰事实。 要让“遮羞墙”寿终正寝,就必须对症下药。关键,是要完善相关法律制度,将挥霍浪费视同于贪污受贿,使权力受到法律的约束,对因决策失误或纯粹是头脑发热而造成重大经济损失及社会影响的,无论涉及哪一个部门,哪一级官员,其责任人都必须承担相应的行政和法律责任,确保权力能够真正用来为民造福,而不是尽搞些歪门邪道的东西。此外,还要切实加强领导干部作风建设,扬求真务实、真抓实干正气,抑虚报浮夸、报喜不报忧、好大喜功歪风,对那些本身就在搞形式主义的领导干部和上级机关,要毫不留情地给予严肃处理。不如此,类似“遮羞墙”这样的弄虚作假现象就很难销声匿迹。 |

| 3上一篇 下一篇4 |